- News

- 共通

デジタル赤字の真因は海外依存、『デジタル経済レポート』のプロジェクトリーダーは解消への道筋を示せるか

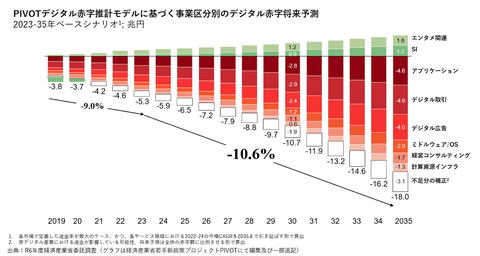

「日本のデジタル赤字は2035年に18兆円規模に達する」−−。経済産業省大臣官房の若手新政策プロジェクト「PIVOT」が2025年4月30日に公表した『デジタル経済レポート』は、こう指摘する。プロジェクトリーダーの津田 通隆 氏は解決への道筋を2025年度末までにまとめる予定だという。そのためにIT産業だけではなく、デジタル技術を使ってビジネスを展開する全ての産業に広く意見を求めている。

経済産業省大臣官房の若手新政策プロジェクト「PIVOT」が2025年4月30日に公表した『デジタル経済レポート』によれば、日本のデジタル赤字は2035年に2024年の約2.5倍に相当する18兆円規模に達する(図1)。

この結果に対しプロジェクトリーダーで現在はIPA(情報処理推進機構)に出向しデジタルアーキテクチャー・デザインセンター分析官を務める津田 通隆 氏は「デジタル赤字自体が問題ではない。問題は日本企業の海外依存度の高さにある」と指摘する(写真1)。

デジタル収支の悪化は産業構造に起因している

『デジタル経済レポート』はデジタル関連サービスの収支を(1)クラウドサービスなどの「通信・コンピュータ・情報サービス」、(2)コンテンツ利用料などの「著作権等使用料」、(3)インターネット広告などの「専門・経営コンサルティングサービス」を含む5項目の輸出入額から算出している。その赤字は年々拡大し「日本企業は“デジタル小作人”に追いやられている」と比喩され始めている。

PIVOTのプロジェクトリーダーである津田 通隆 氏は、デジタル赤字解消への道筋を2025年度末までにまとめる予定だとする。しかし、どのデジタルサービスが、どの程度の赤字なのかが明確に分からないと手の打ちようがない。津田氏は「5項目の粒度が大きく、それを眺めていても政策的な示唆が出てこない」として、デジタルに直接関係のない項目を除外しデジタル赤字の構造を分析した。

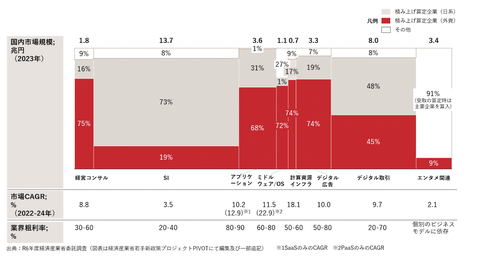

具体的には、デジタル赤字の9割以上を占める専門・経営コンサルティング、コンピュータサービス、著作権等使用料の3項目を「経営コンサルティング」「アプリケーション」「ミドルウェア/OS」「SI(システム構築・運用保守)」「計算資源インフラ」「デジタル広告(検索エンジン、SNS:Social Networking Service、動画配信など)」「デジタル取引(EC、音楽、映像などのプラットフォーム)」「エンタメ関連」の8つに細分化し、関係する企業の売り上げや市場、成長率などから、それぞれの収支を推計した(図2)。

デジタル赤字の総計18兆円を詳細にみると、35.6兆円のデジタル関連国内市場の4割弱を占めるSI市場では日本企業が73%のシェアを持ち、デジタル取引市場も日本企業が48%のシェアを握る。だが、アプリケーションやミドルウェア/OS、計算資源インフラ、デジタル広告のシェアは外資系企業に押さえられている。

そこから、デジタル収支の悪化は産業構造に起因していることがみえてくる。日本はSIビジネスから収益を稼ぐ労働集約型だからだ。SIビジネスの成長率は低く、粗利益率も低い。生成AI(人工知能)技術を使った開発プロセスの自動化が進むなど、SI市場の規模拡大は見込めない状況にある。これに対して外資系は、資本・知識集約型のクラウドサービスやミドルウェア、OSなどで稼いでおり、資本効率が高く、グローバル展開も容易だ。

『デジタル経済レポート』は、デジタル収支の最悪ケースの試算も公表している。提示した18兆円は、デジタル取引やアプリケーション、デジタル広告などIT関連市場に限定したものだ。そこに生成AI技術などAIツールの導入が進むと、外資系のシェアは、さらに拡大する。“AI革命”が赤字を10兆円プラスし、28兆円に拡大すると予測する。