- Talk

- 共通

既存企業の破壊力はスタートアップ以上、本質を考え大きな視点での取り組みを

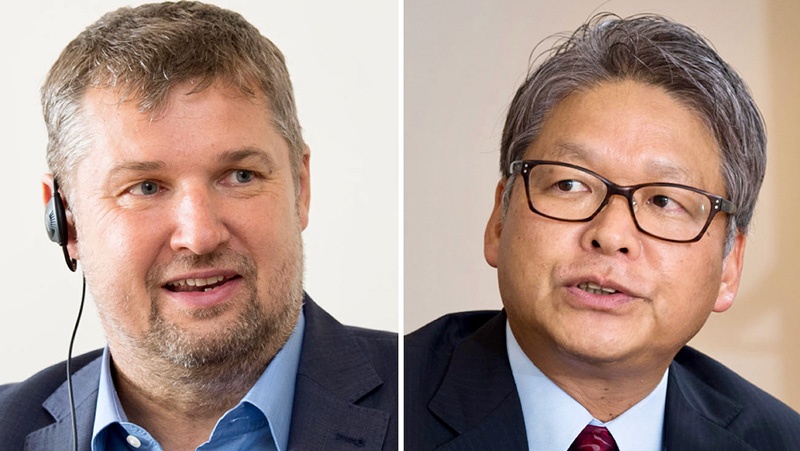

米Star創業者 兼 会長 ユハ・クリステンセン氏が迫る日本のDX最前線〜山口 重樹 NTTデータ副社長との対談から

デザイン思考型開発を支援する米Starの創業者 兼 会長であるユハ・クリステンセン氏は、これまで10超の企業を立ち上げていたシリアルアントレプレナーでもある。同氏の経験を踏まえながら、日本のデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進する立ち場にあるエグゼクティブとの対話を通じ、日本のDXの最前線に迫る。第1回は、Starに資本参加したNTTデータ副社長の山口 重樹 氏とDXの意味とデザイン思考型開発の重要性について対談した。(進行と構成は志度昌宏=DIGITAL X編集長、文中敬称略)

――まずは自己紹介を兼ねて、これまでの創業や事業開発の経験を教えてください。

ユハ・クリステンセン(以下、クリステンセン) 米Starの創業者であり会長のユハ・クリステンセンです。私は高校でコンピューターを学んで以来、常にデジタルの世界にかかわり続けており、とても幸運だと思っています。

これまでに複数の企業を立ち上げて来ました。最初の会社は1995年に創業した英Symbianで、携帯電話用のOS(基本ソフトウェア)を開発し世界に提供しました。米Microsoftでもモバイル事業の責任者を務めたりもしました。Symbian時代にはNTTドコモとも関係がありましたので、私と日本との関係は、20年以上にもなります。

これらの起業経験すべてが現在のデジタルトランスフォーメーション(DX)につながっています。中でも最も誇りに思っているのが、11年前に創業したStarです。DXは、その戦略は多く語られるようになりましたが、まだまだ実運用には至っていませんし、さらには「デジタル・ディスラプション(デジタルによる破壊)」であるとの認識が必要です。そこを支援しているのが、Starです。

山口 重樹(以下、山口) NTTデータ 代表取締役副社長 執行役員の山口 重樹です。私は1984年にNTTに入社しましたが、当時は「INS(高度情報通信システム)構想」が提唱され、ネットワークのデジタル化が始まりました。情報社会が訪れたこのときから私は、技術が経営や経済にどんな価値をもたらすことができるのかを常に考えながら仕事に取り組んでいます。

メインフレームコンピューター用のミドルウェア開発に携わった後、製造業の顧客管理や流通業の商品管理などのシステム構築を担当したことで、事業会社の現場に触れることができました。

2000年に入りeビジネスの時代が幕を開けます。私は、インターネットのインパクトを「利用者が一般消費者を含めた社会に広がる」と理解し、担当部長としてeマーケットプレイスなどを担当する2つの会社を設立しました。ITを経営に生かすことが、ますます重要になると考え、コンサルティング事業の立ち上げにも注力しました。

こうした取り組みが今のDX時代につながってきています。当社が持つペイメント基盤の「CAFIS」もデジタル対応により流通/サービス業の新たな仕組みとの連携が始まっており、オムニチャネル対応やCX(顧客体験)の領域への取り組みも強化しています。

――スタートアップ企業とNTTという大企業の違いはありますが、お二人はOSやミドルウェアを起点に経営や社会に強い関心がある点では共通ですね。

クリステンセン 共通の情熱があると思います。会社組織というものは、アナログ仕掛けの機械のようなものです。色々な動きを調整し最適化を図ることで、ノイズが出ない状態で動けなければなりません。その状態は、シンプルで美しいものです。

しかし創業者や事業責任者は、完璧な機械を創り上げることへのプレッシャーを感じています。これは大企業でもスタートアップ企業でも同じです。

山口 新規事業は、さまざまな制約の中で動き出します。ある程度、自由にできる半面、スタート時に考えた通りに、うまくいくものでもないのです。改善、改善と続けられるパッションがなければなりません。

クリステンセン 完璧でない機械が完璧なものになるまでには、イライラもし、フラストレーションが貯まります。それでもパッションを持てるのは、最終ゴール(Starでは「エンドゲーム」と呼ぶ)が見えているかどうかにかかってきます。デザイン思考型開発でも、この最終ゴールが非常に重要になってきます。最終ゴールを思い描ければ、自分の会社を完璧に機能させるために機械を何度となく調整したとしても、それを嫌だとは思わないでしょう。