- UseCase

- 流通・小売り

メガネのJINS、AIチャットサービスで店舗でのCXを高める

ジンズHD AI推進室 常務執行役員の松田 真一郎 氏とジンズ AI推進室 プロダクトマネジャーの黒尾 玲奈 氏

顧客の意図を理解するためのデータ整備までを工夫

これらの機能の開発過程では「多くの工夫を凝らした」と黒尾氏はいう。まず取り組んだのがJINS AIのペルソナ(人格)設定である。

「メガネの購入時に顧客が店員に求めるのは『フレンドリーさ』ではなく『信頼感』や『安心感』だというインサイト(洞察)がある。これに基づきJINSでは店員が備えるべき「Attitude(態度)」を定めている。このAttitudeをJINS AIにも適用した。特に『Honest(お客様に誠実に、正々堂々と歩む)』という姿勢を重視し言葉遣いやトーン&マナーなどのプロンプトをチューニングした」(黒尾氏)

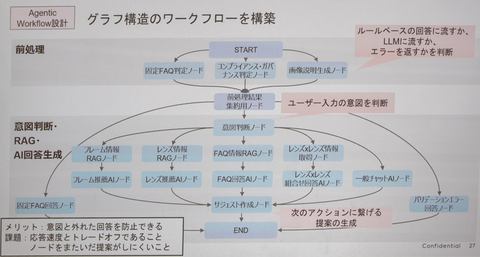

商品の検索・提案精度を高めるためにはAmazon Bedrock上で複数の処理を組み合わせるワークフローを構築した。「顧客の質問意図の判断、フレームやレンズ情報、FAQ(よくある質問と答)などの情報ソースを1つのノードにまとめると回答の精度が下がるおそれがある。ノードを分割し、各処理をグラフ構造で分担することで精度向上を図っている」と黒尾氏は説明する(図3)。

AIモデルの応答精度が、バージョンによって異なる点も考慮した。具体的には「意図判断に関わる重要な部分では最新モデルで精度を保ち、それ以外の比較的単純な処理には軽量モデルを使うなどAIモデルを使い分ける。これによりワークフロー構造で処理が多階層化しているなかでも、処理速度・精度を維持できるよう工夫している」(黒尾氏)という。

自然言語入力では、Amazon OpenSearch Serviceの検索効率を高めるためにクエリーを最適に書き換える仕組みを取り入れた。「30代の女性、黒縁の丸フレーム」といった入力を、性別、年齢層、フレームカラー、フレーム形状といった形式に変換し「正確な意図を汲み取れるようにして検索結果を導き出す設計にした」(黒尾氏)

RAGが読み取るデータそのものも改善している。当初「詳細で質の高い説明文を持つ商品があると、そればかりが提案される問題が発生していた」(黒尾氏)。そこで検索段階では多様な商品を均等に扱えるように「検索に使うデータと回答を生成するためのデータを分離した。カテゴリー名もLLM(Large Language Model:大規模言語モデル)が理解しやすい具体的な形に変換した」(同)としている。

顧客が直接操作するサービスであるため「不適切な入出力が起こらないようバリデーション(検証)チェック機能も実装した」(黒尾氏)。そこでは「倫理問題や社会問題、政治、競合他社に関する話題への対応、失礼な表現の防止などを徹底している」とする。

データのクリーンアップに関しても「データプライバシーに配慮し、LLMと目視チェックを組み合わせた体制を構築した」と黒尾氏は強調する。

JINS AIの利用シーンとしては「店内の混雑時やスタッフが対応しづらい状況」(黒尾氏)を想定する。「店員もJINS AIを積極的に案内しているが、自身でメガネを選びたい顧客にも配慮し、メガネ選びの体験に自然に組み込まれるよう設計している」(同)という。

利用した顧客からは「好意的な反応を得ている」と黒尾氏はいう。「特にインバウンド顧客や1人で来店された顧客から『自分で選びたいというニーズに応えてくれるサービスだ』といった声が寄せられている」(同)。アンケート結果によれば、利用顧客の17%が、やり取りを複数回重ねながら、実際の購買を意識し真剣にメガネ選びに活用している。

経営判断と現場の情熱の掛け合わせがサービスに結実する

今回、JINSはJINS AIを開発開始から3カ月で実店舗展開を始めている。生成AI技術の実サービス展開における重要ポイントとして、松田氏は次の3つを挙げる。

ポイント1=経営陣のオーナーシップと懐の深さ :CEOがスピーディーに意思決定した。チャレンジには失敗するリスクは伴うが、リーダーの懐の深さが大事である

ポイント2=明確な価値創造の考え方 :実証が目的ではなく「本来の目的は何か』を原点に立ち返って考えられるかが大事だ。技術的なリスクやKPI(Key Performance Indicator:重要価値評価指標)達成にとらわれ過ぎることには危険性がある

ポイント3=社員の情熱と確かな技術力のコラボレーション :AI技術の専門家でないがAI推進室には「アイウエアの体験においてグローバルNo.1をいち早く目指したい」という情熱があった。情熱だけでは超えられない技術的な壁を打破するにはAWSとのパートナーシップも重要な後押しになった

「AI技術を活用した製品/サービスが、もっと世の中に広がってほしいと考えている。ものづくりの喜びが従業員の笑顔につながり、その笑顔が顧客にも広がる未来を目指し“楽しいリテール”の形をみなさんと作っていきたい」と松田氏は呼びかける。