- Column

- 大和敏彦のデジタル未来予測

コロナ禍で加速するクラウド活用を支えるクラウドの進化【第43回】

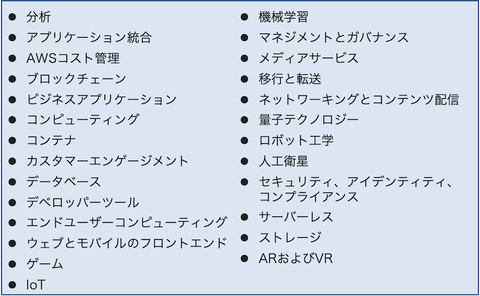

クラウドプロバイダーが提供するサービスの範囲は多岐にわたる。参考例としてAWSが提供する製品/サービスを図2に挙げる。Microsoft AzureやGCPなども同様に、クラウドプロバイダーにユニークなサービスを含め、様々なサービスを提供している。

サービスには、IaaSに分類されるコンピューティングやストレージ、PaaSに分類される業務系やゲーム系などの開発環境、データベースやサービスを開発するためのサービス部品やビジネスアプリケーションなどがある。

新しいテクノロジーへの対応も進む。解析、機械学習、ブロックチェーン、IoT、AR(拡張現実)/VR(仮想現実)への対応や、量子テクノロジーやロボット、人工衛星に関するサービスまでもが提供されている。

クラウドサービスを選択して使用することは、システム開発の迅速化という要望の高まりにも応えられる。COVID-19対策のためのシステムが短期間に立ち上がっている背景にもクラウドの活用がある。

日本でも、厚生労働省が開発した「HER-SYS」や接触確認アプリ「COCOA」もクラウドサービスを使いアジャイル(迅速)に開発された例だ。いずれもクラウド基盤にはAzureが選択されている。HER-SYSは、保健所と医療機関が、新型コロナ感染者に関する情報を把握・管理するためのシステムで、データ管理や認証の基盤にクラウドサービスが使われている。

ユーザーの責任範囲をアプリケーションロジックへシフト

サービスの多様化におけるもう1つの動向が、アプリケーションと関連するミドルウェアをパッケージにして稼働させる仮想環境「コンテナ」の支援や、プログラミングコードの記述が不要なノーコード開発を可能にする「サーバーレス」などの稼働環境の提供がある。いずれも開発の迅速化を可能にし、クラウド間でのポータビリティ(可搬性)を実現する。

クラウドサービスとしてのコンテナやサーバーレスの環境も多様化が進んでいる。

コンテナ関連

K8s-aaS(Kubernetes as a Service) :米Googleが始めた大規模なコンテナの実装や管理をするための「Kubernetes」の環境を提供するサービス

CaaS(Container as a Service) :ユーザーのアプリケーションを稼働させるための環境をプロバイダーが運用・管理するサービス

サーバーレス関連

FaaS(Function as a Service) :サーバーとしての機能や管理をクラウド側で実行し、利用者がサーバーの存在を意識することなく必要な機能を利用できるサービス

ノーコード開発関連

NoCode-aaS(No Code as a Service) :プログラミング言語によるコーディングなしに、プロセス、インタフェース、ロジック、データの4種類の基本モデルを定義することでプログラムを自動生成できるサービス

これらの環境を使うことのメリットには、開発の迅速化だけでなく、デジタル技術に関する多大なスキルを必要とせずに開発、運用、セキュリティ対策が可能なことがある。サービスに関する責任はクラウドプロバイダーが持つため、使用者はアプリケーションロジック以外の責任から解放される。

マルチクラウド/ハイブリッド化のデメリットとして挙げられる、複数サービスを使うための煩雑性、コスト高になる可能性、システム全体としてのセキュリティ対策に関しては、クラウドサービスの選択時やシステム化の時に検討する必要がある。

セキュリティにおいては、クラウドプロバイダーとの責任分解点を明確にし、クラウドプロバイダーのセキュリティ対策をチェックするとともに、自社責任分の対策に関してもガバナンスやセキュリティに関するクラウドサービスの活用が有効だ。

ハイブリッド環境で、コンテナなどの技術を使い、アプリケーションのポータビリティを確保できれば、開発はパブリッククラウドで行い、本番環境はクラウドでも自社サーバーでも選べるようになり、機密性の確保や稼働コストの低減、DR/BCPの実現などのメリットを享受できる。

パブリッククラウドと、自社で用意するプライベートクラウドやサーバーを組み合わせるハイブリッドクラウドの形態が選択肢になるケースは少なくない。例えば、オンプレミスにある既存システムとの連携の必要性、機密性の高いデータをクラウドに預けることで生じるセキュリティリスクの回避、共用のリソースを他ユーザーと共有することで生じるサービスレベル低下への懸念、システムダウンのリスク回避などである。

進化し続けるクラウドサービスを選べる力を

マルチクラウド/ハイブリッドクラウドを活用するためには、システム、アプリケーション、データの総合管理の検討が必要だ。そのためのハイブリッド向けサービスがクラウドプロバイダーからも提供されている。今後、エッジコンピューティングが広がることでハイブリッドの活用はさらに増えていく。

DXを推進し、優れたシステムの構築や先進サービスを提供するためには、ビジネスや企業戦略との整合性、ビジネス価値の高いデジタル化を検討し、迅速に開発を進めることが成功につながる。そこではクラウドネイティブな発想でクラウドや、そのサービスを選択し使いこなす必要がある。

しかしクラウドビジネスの競争は激しいだけに、クラウドサービスは常に進化を続けており、そのサービスは増えていく。それだけに、クラウドサービスの動向把握と活用検討が重要であり、適切なサービスを選べる力が重要になる。

大和敏彦(やまと・としひこ)

ITi(アイティアイ)代表取締役。慶應義塾大学工学部管理工学科卒後、日本NCRではメインフレームのオペレーティングシステム開発を、日本IBMではPCとノートPC「Thinkpad」の開発および戦略コンサルタントをそれぞれ担当。シスコシステムズ入社後は、CTOとしてエンジニアリング組織を立ち上げ、日本でのインターネットビデオやIP電話、新幹線等の列車内インターネットの立ち上げを牽引し、日本の代表的な企業とのアライアンスおよび共同開発を推進した。

その後、ブロードバンドタワー社長として、データセンタービジネスを、ZTEジャパン副社長としてモバイルビジネスを経験。2013年4月から現職。大手製造業に対し事業戦略や新規事業戦略策定に関するコンサルティングを、ベンチャー企業や外国企業に対してはビジネス展開支援を提供している。日本ネットワークセキュリティ協会副会長、VoIP推進協議会会長代理、総務省や経済産業省の各種委員会委員、ASPIC常務理事を歴任。現在、日本クラウドセキュリティアライアンス副会長。