- Column

- withコロナが求めるDX基盤のための3つの条件

“攻め”と“守り”のDXを隔てる障壁を排除する【条件1】

デジタル技術を活用してビジネスを変革するデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進するためには、システムのサイロ化を防ぐ「プラットフォーム(基盤)」が必要です。withコロナ時代を迎え、その重要性は高まる一方です。今回は、DXの目的を整理しつつ、withコロナ時代のDX基盤に求められる3つの条件のうち、第1の条件について説明します。

withコロナ時代のデジタルトランスフォーメーション(DX)基盤に求められる3条件のうちの第1は、「“攻め”のDXと“守り”のDXを隔てている障壁を排除する」ことです。

その意味を説明する前に、まずは日本企業の基幹業務システムの現状を考えてみましょう。

「S・O・S」の悲鳴を上げている日本企業の基幹業務システム

日本企業の多くは1960年代から、いわゆるメインフレーム上に必要なアプリケーションを自社開発し、特定の業務だけに使うアプリケーションを活用してきました。これにより、多くの個別最適化されシステムが乱立し、いわゆるサイロ化が進みました。

1970年代に入ると、システムのダウンサイジングが始まり、クライアントサーバー型のシステム構築が増え、それらが複雑に連携するようになってきます。1991年のバブル崩壊とともに、日本でもBPR(Business Process Reengineering:ビジネスプロセス改革)への取り組みが加速し、同時に大手企業を中心とした第一次ERP(Enterprise Resource Planning:基幹業務システム)ブームが訪れました。

しかし、当時はERPといっても、会計領域のみの利用にとどまったり、膨大な追加開発を積み重ねたりしたシステムになっていました。結果、バージョンアップするためのコストも労力も膨大なため、今に至るまで「もうバージョンアップは諦める」など、いわゆる“塩漬け”状況になっているケースも少なくありません。

そして2020年代を迎えた今、日本企業は第2次ERPブームの渦中にあります。大企業だけでなく、中堅企業や海外拠点を含めての基幹業務システムの刷新あるいは新規導入が進行しています。

ところが、基幹業務の安定的な遂行を考えると、刷新に踏み切れない企業が少なくないというのが現状です。過去からの歩みを経た現行の基幹システムは、自社開発や膨大な追加開発によって継ぎ接ぎだらけになり、その内容を知る開発当時の担当者らも既に引退し、システムがブラックボックス化しているからです。

多くの基幹業務システムは今、デジタル化が進むビジネスに追随するために「SOS」の悲鳴を上げています。それは次の「S・O・S」です。

S pecific:多くの個別最適化システムがあふれている

O bsolete:それらが塩漬けやブラックボックス化して古くなっている

S ilos:サイロ化して取り残されている

こんな基幹業務システムが今なお運用され、日々の業務の土台になっているのです。

「2025年の崖」問題を“守り”と“攻め”の両面から考える

上記のような実態への危機感から、経済産業省は2018年9月、『DXレポート~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~』を発表しました。このDXレポートでは、「現状のままDXが推進されないと、2025年以降に最大で年間12兆円の経済損失が生じる可能性がある」と警鐘を鳴らしました。これが「2025年の崖」問題です。

2025年の崖の本質は、「このまま2025年を迎えれば日本は競争力を失ってしまう」ことにあります。既に「新たなデジタル技術を活用し競争力を高めていかなければ市場で勝てない」というDXの波が押し寄せているにも関わらず、基幹業務システムの「S・O・S」により、莫大な投資が必要なうえに、ブラックボックス化が足枷になりDX化が遅れてしまっているからです。さらに、セキュリティリスクが高まる中では、各社が自力で強固なセキュリティーを維持することが困難になりつつあります。

つまり今後、日本企業が成長を維持するためには、適正なコストで、ITベンダーとの新たな関係を構築し、迅速にDXを推進するための基盤を構築する必要があるのです。

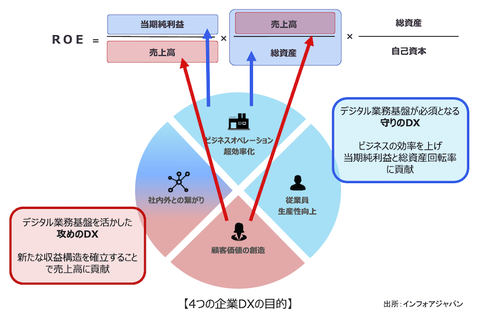

DXを推進するための基盤について考えるためには、企業がDXに取り組む目的を明確にできなければなりません。企業のDXの目的は、次の4つの視点に分けられます。

視点1 :ビジネスオペレーションの超効率化

視点2 :従業員の生産性向上

視点3 :社内外とのつながり

視点4 :顧客価値の創造

視点1と視点2は、企業の基盤をビジネス上の脅威に対処できる強い体質にするための、いわゆる“守り”のDXです。そして視点4が顧客ニーズを深堀し、ビジネスの成長・範囲の拡大・新たなサービスの展開を実施するための、いわゆる“攻め”のDXです。視点3は、守りのDXにも攻めのDXにもなり得ます。

“守り”のDXと“攻め”のDXは、ROE(Return on Equity:自己資本利益率)から財務レバレッジを除いた式で考えれば、図1のように実際のビジネスに貢献します。