- Column

- Open My Eyes to Smart City 人、街、地域、そして社会をつなぐ

スマートシティはSDGsを目指し、参画企業はESGを重視すべき【第7回】

筆者が目指すスマートシティは市民参加型のデジタル民主主義であり、市民から事前に承諾を得るオプトインに基づいたデータ駆動型社会である。社会や暮らしと自然を調和させる「三方良し」の社会をデジタルで実現するまちづくりともいえる。それは、SDGs(持続可能な開発目標)の達成により目指す社会でもあり、その実現は地域主導型でESG(環境・社会・ガバナンス)への投資を追求する企業が担う。SDGsの達成を目指し、ESGにつながるビジネススタンスとは、どのようなモデルだろうか。スマートシティを計画する地域では、運営組織をどのように立ち上げるかを十分に検討する必要があるため、そのモデルを解説したい。

福島・会津若松のスマートシティプロジェクトにおいて、次代を担うデジタル人材の育成と定着のための戦略拠点として2019年4月に開所したのがICTオフィス「スマートシティAiCT(アイクト)」だ。これまで30以上の企業が入居し、各社が同じビジョンやルールに基づき新たなサービス開発を追求している。

筆者が所属する「アクセンチュア・イノベーションセンター福島(AIF)」も、AiCTの1階のフロアにある。そのオープンスペースで仕事をしていると、スマートシティに一緒に取り組んでいる各社のセンター長や社員が立ち寄り、スマートシティ実現に向けたディスカッションが始まることも日常茶飯事だ。

開所から2年を経過した今。AiCTは単に私たちが入居しているICTオフィスではなく、入居各社が、それぞれのミッションを持って参画するバーチャルカンパニーのようになってきている。

GAFAらのネットビジネスは「二方良し」のビジネスモデル

20世紀の最後にインターネットが登場し、米国ではGAFA(Google、Apple、Facebook、Amazon.com)に代表されるネットサービス企業が巨大企業へと成長した。彼らが開発した、人々の物理的・個人的な欲求に対応するサービスモデルが世界中に広がるなか、同モデルを追従する形で日本や中国などの国々でもネットサービス企業が立ち上がった。そこでのサービスは「二方良し」のモデルに沿っている。

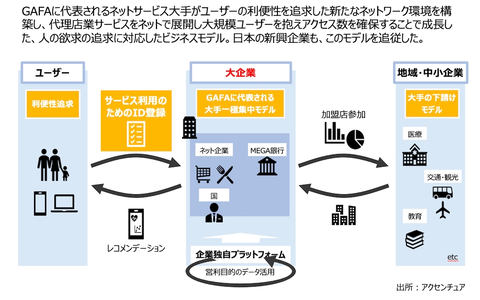

図1は、「二方良し」の構造を示している。ユーザーと企業の間に、インタラクティブなモデルを実現したことが、ユーザー本位の欲求を満足させ、そのサービスが一気に世界へと広がった。各国のネット企業もこぞって、このモデルにならっている。

「二方良し」のモデルとして最初に成功したのが、EC(Electronic Commerce:電子商取引)やOTA(Online Travel Agent:ネット専業旅行会社)のようなネット上の代理店モデルだろう。自身ではプロモーションができなかった多くの中小企業が、全国そして世界へと情報発信できる、またとないチャンスだと期待した。期待通り、このモデルは見事に立ち上がった。

問題は、このモデルが長期間継続できない点にある。なぜなら市民権を得て成長した大企業が市場を席巻すればするほど、当初はテナントを好条件で募集していたサービサーとテナントの立場が逆転し、成功報酬型の手数料が引き上げられていくからだ。

結局、テナントに参加する大手企業は独自のWebサイトに切り替えていく。自前のWebサイトを持てない中小企業は、自らの経常利益を引き下げてでもテナントとしての利用を継続するしかない状態に陥ってしまう。ユーザーとしては非常に便利なサービスだが、そのモデルの中で苦慮している提供者が生まれている。

「二方良し」のモデルで、長く続いてきた典型的なもう1つの事例が、キャッシュレス決済だ。キャッシュレス決済はデジタル社会の前提になるものの、店舗での導入率は、例えば会津若松では約50%に過ぎない。その理由は、3.24%という決済手数料を店舗が負担することと、現金化までに約1週間かかることである。

これらの条件は、日々現金を必要としている個人の店舗にとって、受け入れられない。ここでもユーザーには便利だが、そのモデルの中で苦慮する事業者が存在する。

決済代行業者が決済する以上、手数料は発生する。しかし、地方創生のためには代行ビジネスの早急な見直しが必要だと考える。デジタル通貨の導入率が高まれば、地域のデジタル社会の実現に大きな効果をもたらすはずだからだ。