- Column

- Open My Eyes to Smart City 人、街、地域、そして社会をつなぐ

スマートシティはSDGsを目指し、参画企業はESGを重視すべき【第7回】

「二方良し」から「三方良し」の時代へ

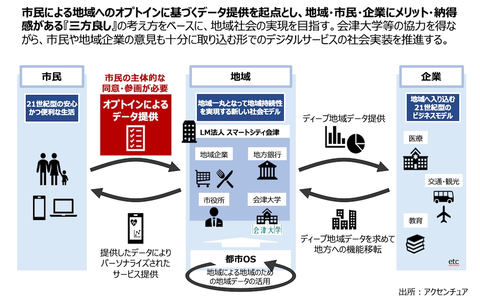

この「二方良し」を、新たな時代の「三方良し」に大きく変革させるのが、筆者ら提唱する地域主導のスマートシティであり、共助型のデジタル民主主義社会である。市民にとっても、その集合体である地域にとっても、そして、その地域の経済活動に参加している企業にとっても持続可能な「三方良し」を実現する(図2)。

「三方良し」の社会の中核にあるのがデータだ。例えば地域創生のためのローカルマネジメント法人に、市民がオプトインで自らパーソナルデータを提供するとしよう。データ分析によりパーソナライズされたサービスが本人にフィードバックされることで、より便利なサービスを利用できる。

ローカルマネジメント法人は、管理するデータを活用して地域経済を維持できる。地域のためにサービスを提供する企業は、新たなデジタルサービスの開発が可能になる。地域の適正な成長を実現するモデルであり、まさにESG(環境・社会・ガバナンス)モデルといっていいだろう。

では「三方良し」を実現するスマートシティサービスを考えるには、どうすればいいのだろうか。

これまでは、企業の利益を追求するユーザー主体のモデルを考えることが主流だった。筆者が会津若松のモデルを説明する際に、よくいただく質問の中に「スマートシティをどのように運営しているのか」「参加企業はどのように利益を生み出しているのか」といったものがある。多くの方の思考がまだ「二方良し」のままなのだ。これではスマートシティは継続できない。

企業は市民が必要とする地域サービスを考えたうえで、その地域サービスを実現するためのビジネスモデルを組み立てる必要がある。市民が必要としないサービスは、そもそも使われないので、ビジネスの議論すら行われない。

このように思考のプライオリティを変えることで、必要とされるスマートシティのサービスを発想できるようになる。そのサービスは自ずと「三方良し」モデルになるだろう。

スマートシティが目指す自立分散社会がSDGsを達成する

スマートシティの実現を通じて目指すのは、日本の自立分散社会である。自立分散を成し遂げるためには、エネルギー・水・食の地産地消を実現しなければならない。

例えば、エネルギーを地産地消するためには、地域が必要とする総エネルギー量をデータに基づいて確定し、ゼロカーボンシティを実現するために必要な再生可能エネルギーを準備する必要がある。そこでは、個々の世帯が発電・蓄電している電力をコミュニティ内で活用できるよう規制緩和が必要だ。

エネルギーの地産地消に向けて、蓄電にはV2H(Vehicle to Home:電気自動車に充電されている電気を家庭で使用する仕組み)も活用することになる。企業が事業を100%再生可能エネルギーで賄うことを目標にする「RE100」へのエネルギーシフトや、コミュニティ単位での省エネのための新たなネットワーク形成など、いずれもが結果としてSDGs(持続可能な開発目標)の達成に向かう。

会津若松では最初のプロジェクトとして、電力の見える化による省エネ推進プロジェクトを実施した。その後、再生可能エネルギーの立ち上げとシフトも進めてきた。スマートシティAiCTは100%再生可能エネルギーを使用し、筆者らが暮らす会津若松の住居もRE100に適合している。当初プロジェクトに参加した世帯は27%の電力の削減に成功した。

食の地産地消や流通改革も同様だ。食の自給率の見直しが徹底され、生産現場で起きている規格外品の破棄をなくし、生産現場でのフードロスゼロを実現すれば農業の生産性向上にも寄与することになる。

流通では、東京一極集中を前提とした流通網が分散型に変革できれば、無駄な流通が改善され、多くの無駄な基幹流通によるCO2排出を削減できる。食の地産地消もSDGs達成を目指す取り組みなのだ。

筆者は、スマートシティに長年関わり、さらに会津若松でスマートシティを推進する企業を誘致してきた。そこでの実感として重要視しているのは「継続性」である。地方のプロジェクトに多くの企業が参加してくれること自体は大いに歓迎するが、プロジェクトが終わると撤退したり、企業同士の利害がぶつかりプロジェクトの進行に支障が出たり、どちらかが下りたりするようなことは起こしたくなかった。

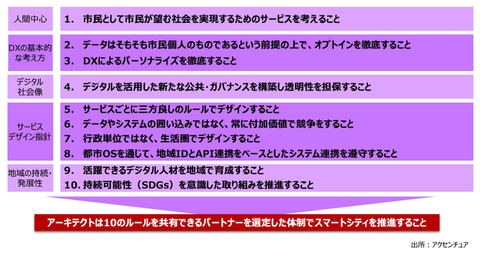

だからこそ会津若松でのスマートシティに参画する企業に対しては、図3にある10のルールを示している。

特にこだわっているのは、「二方良し」から「三方良し」を実現するために、市民がオプトインしたデータを企業が囲い込むことなく、地域の共有財産とすることだ。

本連載の第5回で解説したように、既存の地域をデジタル化・スマート化する「ブラウンフィールド型」のスマートシティは地域主導モデルで立ち上げるケースが多い。それだけに、どのような組織を作るかが、持続可能なスマートシティにするための重要なポイントになる。ESGを大切にし、実際にSDGsに取り組む企業がスマートシティには求められている。

これからスマートシティに参画したいと考える読者の皆様にも是非、これら10のルールを参考にしていただければ幸いである。

中村 彰二朗(なかむら・しょうじろう)

アクセンチュア・イノベーションセンター福島 センター共同代表。1986年よりUNIX上でのアプリケーション開発に従事し、オープン系ERPや、ECソリューション、開発生産性向上のためのフレームワーク策定および各事業の経営に関わる。その後、政府自治体システムのオープン化と、高度IT人材育成や地方自治体アプリケーションシェアモデルを提唱し全国へ啓発。2011年1月アクセンチュア入社。「3.11」以降、福島県の復興と産業振興による雇用創出に向けて設立した福島イノベーションセンター(現アクセンチュア・イノベーションセンター福島)のセンター長に就任した。

現在は、震災復興および地方創生を実現するため、首都圏一極集中からの機能分散配置を提唱し、会津若松市をデジタルトランスフォーメンション実証の場に位置づけ先端企業集積を実現。会津で実証したモデルを「地域主導型スマートシティプラットフォーム(都市OS)」として他地域へ展開し、各地の地方創生プロジェクトに取り組んでいる。