- Column

- 医療と健康を支えるデジタル活用の最前線

手術の質を高め患者のQoLを改善するために医師の暗黙知を形式知に変える

「メディカルDX・ヘルステックフォーラム 2022」より、国立がん研究センター東病院の伊藤 雅昭 氏

暗黙知を形式知に変換するためデータベースを構築

手術の形式知化に向けて、まず取り組まなければならないのは手術内容をデータに変換すること。動画情報から教師データを作成し、それをAI(人工知能)システムに学習させる。そのうえで伊藤氏ら、手術用デバイスとして実現することに取り組んできた。

それが2017年10月に開始した「内視鏡外科手術における暗黙知のデータベース構築と次世代医療機器開発への応用」という研究開発プロジェクトである。日本医療研究開発機構(AMED)の「未来医療を実現する医療機器・システム研究開発事業」に採択されている。

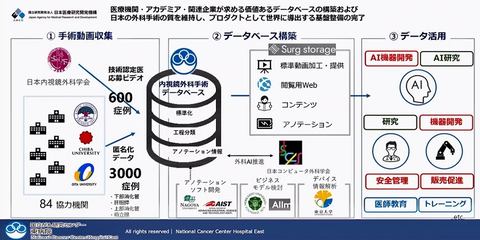

同プロジェクトで最初に着手したのが手術動画のデータベースの構築だ。伊藤氏が専門とする大腸癌の腹腔鏡S状結腸切除の動画を、日本内視鏡外科学会と日本コンピュータ外科学会が協力し収集した(図2)。

次に、収集した動画にタグ付けを実施した。1秒間に30フレームで構成される動画では、3時間の手術は30万を超える静止画の集まりになる。それら1枚1枚の静止画にどのような情報が含まれているかをタグ付けしていく。タグには、手術工程、作業・動作、術具、組織、起きている現象、腫瘍の進行度やBMI(ボディマス指数)といった患者の背景、術者背景などがある。

データベースの開発には医師のほか、プロジェクトマネジャーやエンジニアなど多くの人が携わっている。「このような基盤をいかに整備していくかも、医療現場のDXを実現するためには重要な課題だと考えています」と伊藤氏は指摘する。

すでに開発の成果も出ている。例えばS状結腸切除手術は、10の工程からなっている。現在は、動画を参照するだけでAIシステムが手術の工程を自動で認識する精度は約90%にまで高まっているという。手術用の医療器具である鉗子(かんし)をリアルタイムに自動認識したり、出血を検知したりもできる。

伊藤氏は、「出血は人が見ても分かりますが、AI技術を使ったリアルタイムな領域認識では、どのくらいの赤みがあって、どのくらい危険なのかを客観的な数値として認識できるようになりました」と、成果の意義を語る。

内視鏡外科手術のデータベースを元に製品化を推進

さらに最新の手術方法への対応にも取り組んでいる。腹腔からの「TaTME(経肛門的全直腸間膜切除術)」に加え、肛門からもカメラと鉗子を挿入し直腸と直腸間膜を切除する手術方法である。

この方法では、尿道や前立腺などを傷つけるリスクがある。そのリスクを軽減するために、データをAIに学習させ、サブモニターに切ってはいけない領域を示すことで術中損傷を回避するデバイスの開発を目指してきた。「このあたりの開発は約3年前に終わったものの、その時点で3つの課題が挙がってきました」と伊藤氏は話す。

1つは、手術情報をAI技術に学習させ個別の製品開発につなげること。そのためには質の良いデータベース、世界に類を見ない大規模なデータベースの利用促進を図ることが欠かせない。そして、個人情報の取り扱いを考慮したデータ利用を考慮することである。

これらの課題を解決するために伊藤氏らが2019年から2022年3月31日まで取り組んだのが「内視鏡外科手術のデータベース構築に資する横断的基盤整備」というAMEDの事業である。

同事業の主テーマ「内視鏡外科手術データベース構築プロジェクト」では、大腸癌だけではなく、対象を肝胆膵領域などに広げ、胃癌や前立腺癌など、日本内視鏡外科学会との協働により、約3000例のデータ収集を目標にした(図3)。データベースは伊藤氏が勤める病院内に設置し、標準動画の加工機能を提供した。

「同事業では当初からアカデミアの研究だけではなく、企業の製品開発に資するようなデータベースにすることを前提に設計しました」と伊藤氏は話す。例えば社会・倫理面での整備がその1つ。患者には活用目的・用途を可能な限り提示し、事前に同意を得るオプトインの方法を採用した。

製品開発という出口研究が、伊藤氏が2019年から進めているAMEDの「先進的医療機器・システム等開発プロジェクト」だ。オリンパスを中心に、大学や研究所がサポートする体制で開発に取り組んでいる。

同プロジェクトでは2つのシステムを開発した。1つは情報支援内視鏡外科手術システム。切断してはいけない場所などをリアルタイムに提示する。伊藤氏は「特に経験の浅い若い先生たちには有用な情報になるはずです」と説明する。

もう1つが自律制御内視鏡システムである。内視鏡手術の自動化につながるシステムで、「開発途上ながら、リスクの低いドライラボ環境下では術者の右手の操作に合わせてカメラが自動的に動くまでになってきています」と伊藤氏は現状を報告する。

医療の質の担保に貢献できることを実証していく

手術の自動化の先には手術ロボットも視野に入る。伊藤氏は、「手術ロボットが人手による内視鏡手術より優れているのは出血量と開腹移行です。どれだけ精緻なロボット手術ができても、術後の合併症やQoL(生活の質)、生存率などまでが優れているわけではないのです」と指摘する。

それだけに医療へのDXの価値を示すには、「病気になることを防ぐ未病、早い段階で病気を見つける早期発見、患者の治療アウトカムを高める治療成績の向上、既存の医療環境の変更など、何らかのアウトカム向上に寄与する医療機器やプログラム医療機器(SaMD)であることを実証する必要があります」(伊藤氏)

そのうえで伊藤氏は、「大きなリスクを伴う作業や高度な判断は人が担っていくことは変わりませんが、人が行う必要のない作業に関しては、自動化を積極的に進めることになるでしょう。そした将来を見据え、医療の質の担保に貢献できるよう、今後も開発を進めたいと思います」と決意を述べた。