- Column

- 医療と健康を支えるデジタル活用の最前線

手術の質を高め患者のQoLを改善するために医師の暗黙知を形式知に変える

「メディカルDX・ヘルステックフォーラム 2022」より、国立がん研究センター東病院の伊藤 雅昭 氏

医療現場でのデジタルトランスフォーメーション(DX)が進んでいる。国立がん研究センターで医療機器の開発を推進している、国立がん研究センター東病院 副院長の伊藤 雅昭 氏が2022年8月27日に開催された「メディカルDX・ヘルステックフォーラム 2022」(主催:メディカルDX・ヘルステックフォーラム実行委員会)に登壇し、DXが外科治療にもたらす未来像について説明した。

「現在の腹腔鏡手術の現場では、外科医は患者を見るのではなく、モニターを見て手術しています」――。国立がん研究センター東病院 副院長の伊藤 雅昭 氏は、こう話す(写真1)。伊藤氏は、大腸外科医として現場に立つ一方、現場で使用する医療機器の開発にも携わっている。

手術は劇場型から密室型を経て腹腔鏡により情報共有型に

伊藤氏によれば、1881年、オーストリアで外科医のビルロート氏が実施した胃癌の手術が、観客が見ている前で行われた最初のがんの手術現場だとされる。手術台を周囲の聴衆が見学する手術は「劇場型」手術と呼ばれている。

伊藤氏が研修医になった30年前の癌手術は、癌とその周囲を大きく切除し再発や転移を予防する拡大手術の時代だった。切開する傷が大きく合併症や術後の機能障害が起こる確率が高かったという。「ただ、手術時に目で確認できる術野が狭いため、のぞき込むと上の先生たちに怒られました。かつての劇場型ではなく『密室型』となり、外部からの情報がなく、視野がないような中で手術が行われていた時代です」と伊藤氏は話す。

1990年代に入ると、胃カメラの映像を見ながら手術を行う内視鏡手術へと変わった。最近では、腹部に小さな穴を空けて挿入する腹腔鏡が登場したことで、劇場型に戻りつつあるという。

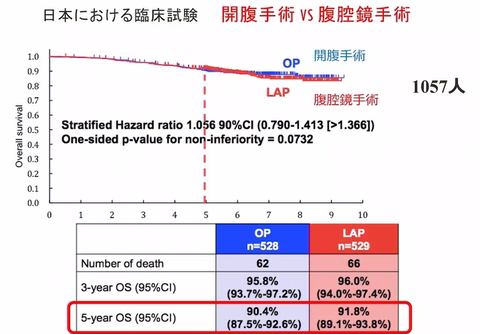

腹腔鏡については2000年初頭、結腸癌における開腹手術と腹腔鏡手術をランダム比較検証した結果では、診断から5年経過後に生存している患者の比率、いわゆる「5年生存率」が開腹手術とほぼ変わらないと報告された。結果、「腹腔鏡手術が広く使われるようになった。

その結果、外科医は「1つのモニターを見て手術するなど現場のあり方も変わりました。現場での『情報共有型』作業が可能になっただけでなく、手術情報を記録することで、時間を超えた過去と未来を共有できるようになりました」とし、伊藤氏は次のように続ける。

「よく『あの先生は手術がうまい』などと言いますが、その理由を的確に表現できる人はいません。手術は暗黙知の塊だからです。しかし、そこにデジタル技術を利用することで、その暗黙知を形式知に変換できます。それが医療DXの重要なテーマの1つなのです」

暗黙知を形式知に変換する社会実装の例として伊藤氏は車の自動運転を挙げる。自動運転に向けては、街のデータを集めタグ付けするなど、膨大な労力と時間をかけて自動化のレベルを高める研究が進められている。しかし「手術は未だ自動化されておらず“レベルゼロ”の状態にあります」と伊藤氏はいう。