- Column

- DX時代の障壁と突破口

全社DXの価値実現に必要な出口戦略の重要性【第8回】

本連載では、デジタルトランスフォーメーション(DX)推進において重要な「戦略立案」「組織構成」「人材要件」について解説してきた。では実際にDXを推進する上で、「本当の意味でDX推進が上手く進んでいるのか、成功しているのか」は、何をもって測れるのだろうか。DX推進で創出された時間や手の空いた人材を、どのように付加価値を生む業務にワークシフトさせるべきか、見かけではなく真の成果を得るために不可欠な「DX出口戦略(DX-Exit)」について解説する。

<第8回のポイント>

- DX推進により創出された時間を付加価値の高い業務に割り当て、新たな価値の創出=DX出口戦略を実現できなければ、そのDXは成功したとは言い難い

- DX出口戦略におけるワークシフト計画立案は、その計画がDX専門組織や経営層から承認されなければ、次の要件定義フェーズに進めないほどに重要なマイルストーンとしてとらえるべきである

業務の効率化や生産性向上が見かけの成果に終わっていないか

KPMGコンサルティングの「DX推進標準化モデル」におけるDXの主たる効果は、業務の効率化や生産性の向上である。もちろん、その延長線上には、企業のビジネスモデルの変革や新規事業の立案による売り上げ向上など、経営層が検討した戦略レベルでの効果創出がある。

他方、DXの推進により日常業務のムダやばらつきを、効果的なデジタル施策の活用によって排除・削減し自動化することで、人的工数やコストなど現状業務における「インプット」を減らせる。それにより創出された余力を、より重要度の高い業務にシフトすることで、同じ「インプット」から出される「アウトプット」が高められる。これらは働き方改革として、社員の満足度やモチベーションの向上にもつながり、結果的に優秀な人材の安定確保も期待できる。

ただDXを推進する現場リーダーの多くは、業務改革とデジタル技術の導入によって時間が創出されたものの、人員削減がなされるわけでもなく、組織において今回のDXが本当の意味で効果を発揮しているかの判断や、経営層への報告方針ついて悩んでいるのではないだろうか。

実際、筆者らがDX推進企業に対し、DXが本当に役に立っているかをヒアリングすると、必ずしもそうではない経験を持つ現場リーダーが少なくないのが実状だ。

例えば、所定労働時間を超えていた社員が、DXにより定時に退社できるようになった場合は、KPI(重要業績評価指標)の管理上では残業時間・費用削減の点で効果が出ているものの、さらに効率化を進めた際には、実体は見かけに過ぎず、現場レベルでは成果につながっていなかったということがままある。

パーキンソンの第1法則により社員任せでは従来と変わらない

例として、ある社員が1日に残業3時間を含む10時間、業務に従事していたとする。デジタル施策の適用により、3時間の効率化が実現された場合、3時間分の残業費用が組織にとって財務的なプラスのインパクトとなる。追加のデジタル施策により、さらに2時間の効率化が実現されれば、その社員は実質5時間の業務従事で済むことになる。

ただし、この場合は給与が削減されるわけではないため、組織にとっては固定費削減といった財務的なインパクトはない。せっかく投資をして確保した、この2時間を有効活用しないことには、デジタル施策を追加で適用したことは組織として無意味であり、DXが本当の意味で成功しているとは言いがたい。さらに、創出された時間の使い方を社員任せにすれば、その2時間を社員はどのような業務に充当するだろうか。

ここで、英国の歴史学者・政治学者であるC. N.パーキンソン氏が1958年に、その著書『パーキンソンの法則:進歩の追求』で提唱したパーキンソンの法則を紹介したい。同法則は、第1法則=仕事の量は、完成のために与えられた時間をすべて満たすまで膨張する、第2法則=支出の額は、収入の額に達するまで膨張する、からなっている。

パーキンソンの第1法則である「仕事の量は、完成のために与えられた時間をすべて満たすまで膨張する」に従えば、上記の社員は、例え5時間で終えられる仕事でも、7時間という時間を与えられれば、その仕事を終えるまでに7時間を費やすように行動してしまう。こうした状況は、DXに限らず、業務効率を高めた企業などで実際に起こっている。

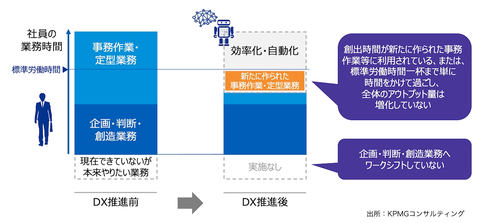

デジタル施策により業務を効率化しても、社員は新たな定型的な事務作業を作り出したり、これまでよりも時間をかけて業務を行ったり、必要以上に休憩時間を延ばしたりしてしまう。つまりトータルの生産性は、施策前とあまり変わらないという結果になってしまう(図1)。こうした組織の現場ではDXにより本当に効果があったのかに実感が持てず、いずれ「DX疲れ」も発生し、進捗や品質に影響が出て、DXの推進自体の停滞につながりかねない。

DXが真の効果を発揮するためには、業務改革とデジタル施策の導入に加え、創出した時間分のリソースをより重要度の高い業務にシフトするところまで徹底しなければならない。そのためには、「DX出口戦略(DX-Exit)」と「ワークシフト計画」を策定することが不可欠である。この計画を経営層へ報告することは、DXを推進する現場リーダーの責務とも言える。