- Column

- 生成AIがもたらすパラダイムシフト ~業務効率化から顧客体験向上まで~

生成AIなど破壊的技術の登場への備えは持続的な3ステップの実行にあり

「DIGITAL X DAY 2024」より、アーサー・ディ・リトル・ジャパンの赤山 真一 氏

- 提供:

- アーサー・ディ・リトル・ジャパン

破壊的技術の活用に向けて取り組むべき3つのステップ

最適な判断に向け、赤山氏が推奨するのが、(1)兆しをつかむ、(2)自社への影響を測る、(3)会社を動かすの3つのステップによる持続的な対応である。

STEP1:兆しをつかむ=不都合な真実を掴むための専用レポートライン

兆しをつかむためには、(1)「テクノロジーレーダーチャート」の作成による技術変化の捕捉と(2)集合知による判断を実施する。

テクノロジーレーダーチャートは、技術とビジネスの双方の視点からテクノロジーの動向を監視するためのツールだ。一例として、横軸に「論文数成長率」を、縦軸に「投資額成長率」をとり複数技術をマッピングする。こうしたツールを継続的に活用し技術動向を監視し続ければ、「早い段階での破壊的技術の萌芽も発見可能になる」と赤山氏は強調する。

実際、本チャートにより「『生成AI』という訳語が存在しない段階から、その可能性に着目し、他社に先んじて対処している企業もある」(赤山氏)という。だが多くの企業では、「社内の“賢者”が市場の動きなどから予兆をつかんでいるにもかかわらず、組織規模が巨大なほどマネジメントへの伝達過程で“不都合な事実”が看過されがちだ」と赤山氏は指摘する。

これを回避するためには、「賢者からマネジメントに直通のレポートラインの整備が必要になる」(赤山氏)。「不都合な真実を得るには組織面での工夫が不可欠だ。各部門の賢者の集合知による定期レポートの作成が最近のトレンドになっている」(同)という。

STEP2:自社への影響を測る=広い視野での変化の把握

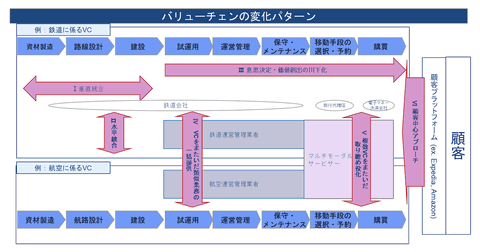

自社への影響を測るためには、(1)バリューチェーンで考える、(2)3レイヤーで俯瞰して捉える、(3)異業種のメタな事例に目を向けるというつの視点が必要になる。

破壊的技術の影響はバリューチェーン全体やビジネスモデルなど広範に及ぶ。それらを正確に把握するためには、「自社のみならず調達先や取引先、最終顧客の視点で変化を検討することが肝要になる」(赤山氏)。そのうえで、より広い視野で変化を把握するためには、「既存事業と事業全体のビジネスプロセス、さらには、既存の事業ドメインを越えたビジネスモデルという3つのレイヤーで変化の可能性を検討すべきだ」と赤山氏は提案する。

そこでは「異業種で何が起こり、それが自身の業界に、どのような形で影響するのかも検討すべきだ。事業価値の提供の方向性や注目すべきステークホルダーについて仮説を立て、産業構造の変化点を捉えることで、世の潮流を反映した事業アイディアの創出につなげられる」(赤山氏)という。

バリューチェーンの変化パターンは、図2のなかに示される(Ⅰ)垂直統合、(Ⅱ)水平統合、(Ⅲ)意思決定・価値創出の川下化、(Ⅳ)VCをまたいだ累計業務の一括提供、(Ⅴ)複数VCをまたいだ取り纏め役化、(Ⅵ)顧客中心のアプローチの6つに集約されるという。「これらを自身の業界に当てはめれば、変化をより容易に想像できるようになる」と赤山氏は話す。

STEP3:会社を動かす〜ビジョン先行の技術の探索/高度化を

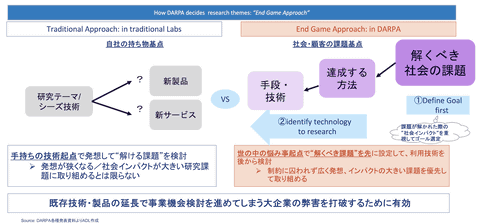

会社を動かすでは、(1)「エンドゲームアプローチ(End Game Approach)」と(2)マネジメント・CTOの役割の再定義を実施する。

エンドゲームアプローチとは、将来ビジョンを基にゴールを定義し、求められる技術を後から特定していく課題解決のための考え方だ(図3)。インターネットやGPS(全地球測位システム)などを世に送り出し“技術のゆりかご”と呼ばれるDARPA(米国防高等研究計画局)が採用している。

このアプローチのメリットを赤山氏は、「技術起点のアプローチよりも発想の幅を広げられ、よりインパクトの大きい課題に取り組めること」と説明する。「複数技術の成熟度の評価とともに新たな気づきの獲得、さらに、新たなイノベーションの種の探索も可能になる」(同)という。

CTO(最高技術責任者)について赤山氏は、日本企業では現状、技術の長であるCTOが経営に関与するケースは稀だ」と指摘する。そのうえで破壊的技術への適切な対応に向けては、「技術と事業に精通するCTOにこそ、破壊的技術の経営への影響について取締役会などで明示するミッションを負わせるよう見直すべきだ」(同)と提言する。

「CTOはその立場から、破壊的技術に対しても経営判断の責を負うべき。そこでは当然、テクノロジーによる破壊を好機につなげるストーリーをどう描くかという視点を併せ持つ必要がある」(赤山氏)という。