- Column

- 信頼できるAIのためのAIガバナンスの実戦的構築法

AIガバナンス構築プロジェクトは全社で推進する【第9回】

生成AI(人工知能)の登場は、AI技術がますます進化し、あらゆる可能性に大きな期待をもたらした。一方で、AIガバナンス構築の必要性・有用性が高まっている。本連載ではこれまで、AI技術に関する規制や、AI技術の利用リスク、AIシステムやデータのガバナンス、AI倫理などについて解説してきた。今回は、企業などがAIガバナンスの構築と実践に、どのように取り組んでいくべきかについて解説する。

AI(人工知能)ガバナンス(統治)は、企業が備えるべき制度や仕組みとしては歴史が浅く、新しいテーマの取り組みである。多くの企業や組織では、AIガバナンスを管掌する担当役員や、業務分掌上に主管部門や関連組織が明らかになっていない。AIガバナンスに対しては、経営陣や関係する組織の誰かが声を上げ、スタートを切らなければならない状態にある。

AIガバナンスの効果を高めるには全社の“司令塔”が必要に

ただ最近は、課題を認識する部署が必要に迫られ、それぞれの事業部門内で取り組みを開始するケースも増えてきた。一方、AI技術の開発・利用に先進的に取り組んでいる企業では「AIガバナンス部」や「AIガバナンス室」など、AIガバナンスを全社的に推進する専担部署の設置を進めている。専担部署に法規制対応を含めたミッションを与えたり、業務分掌を明確にしたりする企業が増えてきている。

企業としてガバナンスの構築と実践に取り組むには、シンプルかつ明確で、可能な限り統一された構造にすることが望まれる。だがAI技術は、企業戦略や商品開発、各組織の業務オペレーションや人材開発など、企業活動のあらゆる領域に影響を与える可能性がある。それだけにAIガバナンスの責任者や責任部署を明らかにすることは実は意外と難しい。

AI戦略を検討している経営企画部門や、商品/サービスにAI技術を積極的に取り入れている特定の事業部門、DX(デジタルトランスフォーメーション)として業務改革を進めるIT部門、法規制の専門性を有する法務部門など、既存の組織に役割を割り振るのか、新たに専担組織を構えるのか、唯一無二の正解やスタンダードはない。企業は、過去の経緯や現在の状況によって、より実効性のある効果的な体制にする必要がある。

AIガバナンスの目的が、効果的な体制の構築であるならば、専担部署を置く場合でも、プロジェクト化してリーダーとなる組織・担当を決定する場合でも、グループ企業を巻き込んだ全社的な推進が不可欠になる。企業内の位置付けとしては、社長直轄組織になる可能性もあるが、どのような場合でも、推進する部署は社長もしくは担当役員の下で、司令塔になるべき存在でなければならない。

AIガバナンス構築プロジェクトの計画・実行フェーズの中心タスク

ここからは、AIガバナンスの構築プロジェクトをどのように進めるべきかを考えてみたい。AIガバナンス構築プロジェクトは、AIガバナンスの体制整備やプロセス設計などを実施するものである。個別のAI技術の導入や利用活動を指す「AI実装プロジェクト」とは異なる点には注意いただきたい。

計画フェーズ

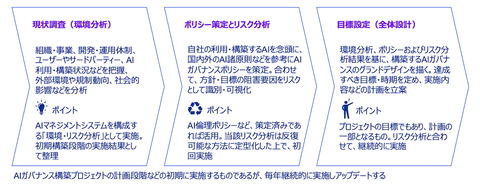

最初のステップは、AIガバナンス構築プロジェクトの計画である。AIに関する技術動向やガバナンスに関わる環境分析を通じて内外環境を整理し、自社の現状把握から着手する。

次に、ハイレベルなリスク分析により、AIガバナンスとして何に取り組むべきか、構築する体制やプロセスの青写真を描き、プロジェクトの目的や目標、推進体制、タスクおよびスケジュールなどを明らかにした上で、関係者に共有する。

可能であれば、この段階でAIガバナンスに関わるポリシーを策定すると良いだろう。ここで策定したポリシーは、プロジェクト憲章や構築するガバナンスの目標となり得るからだ(図1。『AI技術の進歩が企業AIガバナンスを求める【第1回】』参照)。