- Column

- 人とAIの協働が導く製造DXの勝ち筋 「Industrial Transformation Day 2025」より

製造業の付加価値を高めるには人と生成AIとの融合が鍵を握る

「Industrial Transformation Day 2025」より、デロイト トーマツ コンサルティングの芳賀 圭吾 氏

ものづくりのための技術力の低下や労働人口不足など、製造業は多くの課題を抱えている。デロイト トーマツ コンサルティングの芳賀 圭吾 氏が弊誌主催の「Industrial Transformation Day 2025(2025年3月11日〜12日)」に登壇し、日本の製造業が地盤沈下から免れるための具体的に取り組むべきアプローチを解説した。生成AI(人工知能)技術が鍵になるという。

「工場のスマート化を追い風に、国内製造業のDX(デジタルトランスフォーメーション)への投資額は30年に3兆円規模に達する見込みだ。だが製造現場では、付加価値創出の基盤である、ものづくりの技量や人材の空洞化において改善の兆しが一向に見られない」−−。デロイト トーマツ コンサルティングの執行役員 芳賀 圭吾 氏は、こう警鐘を鳴らす(写真1)。

そうした負のスパイラルから抜け出すための鍵を握るのが「生成AI(人工知能)技術である」と芳賀氏は指摘する。生成AIは、文書や画像、コードなどを対象に、世の中にある膨大な情報を事前に学習し、自然言語による入力に応じて多様な生成物を出力できる。芳賀氏は「生成AIの能力の本質は、言語という普遍的な手段により誰もがデジタル技術を扱えるようにした点にある」と強調する。

その一例として設備管理を挙げる。そこでは、これまでもセンサーやIoT(Internet of Things:モノのインターネット)デバイスなどを用いてデータを収集し、設備を管理する仕組みが作られてきた。そこに生成AIを適用すれば「担当者がシステムやプログラムなどの専門知識に通じていなくても、自然言語による指示で検索や分析処理が可能になる」(芳賀氏)

今後、同様のアプローチにより、企業全体のデジタル活用の幅が広がり、全社導入が進めば「組織構造のあり方そのものが変わる可能性もある」と芳賀氏はみる。

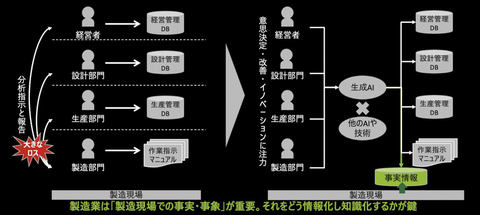

従来、データは部門ごとに縦割りで管理され、異なる部門のデータにはアクセスできないという問題点があった。そこでは「分析の遅れや報告の手間、意思決定に関わる情報不足といったロスが生じていた」(芳賀氏)。そこに生成AIを適用すれば「データに対する共通インタフェースとして機能し、部門を超えた社内データへのアクセスが理論上は可能になる」(同)とする(図1)。

芳賀氏は「より迅速かつ正確な意志決定に向けて、サイロ化した組織構造が見直される世界が既に視野に入っている。製造業では『現場での事実情報(物理的なアナログ情報)』に基づく各種判断が重要で、そのデジタル化、ひいては情報化/知識化のためにも、生成AIの活用は大いに進むはずだ」と語る。

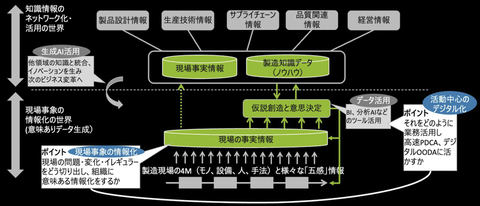

現場に起きている事象の情報化が新たな知見や知識になる

現場の事象は「4M(Man:人材、Machine:機械、Material:材料、Method:方法)」と人の“五感”を使って検知されている。ただ芳賀氏は「製造業におけるDXへの取り組みにおいては、意思決定支援や、組織でのナレッジ活用といった施策に注目が集まりがちだった」と指摘。これからは「(1)DX施策の基礎になる4Mによる現場事象の情報化と、(2)事象データを日々のPDCAに生かした新たな知見や知識の創出の2つが活動の柱になる」(同)とする(図2)。

現場事象の情報化の一例として芳賀氏は、複数ステーションを介して加工する生産ラインにおける情報の定義と指標化を挙げる。従来は「設定したサイクルタイムによって、想定通りに生産できていたと思われてきた。だが工程間のバッファタイムが余剰にあり、本来生産できるはずの数が必要以上に抑えられる『潜在ロス』が発生している可能性がある」(同)という。

潜在ロスの有無を正確に見極めるためにデロイトが提案するのが「より小規模なプロセスに分解した管理モデルの再定義と、各ステーションの生産性評価のための適切な指標の見直し」(芳賀氏)だ。すなわち「現場事象の情報化とは、現場の実態や活動に即した意味のある情報を特定し、それを測定可能な指標に落とし込むこと」(同)である。

管理モデルの再定義と指標の見直しにより「日ごと、週ごとといった単位で指標や活動のKPI(重要業績評価指標)を組成し、各KPIが上位のKPIに、どのように影響するかを可視化し組織全体で共有する。併せて設備の改善を人の動きの改善などと相乗することで、効果的なマネジメント活動が実現する」と芳賀氏は説明する。