- Column

- 人とAIの協働が導く製造DXの勝ち筋 「Industrial Transformation Day 2025」より

IoTが生み出す価値が生成AIの組み合わせで“新たな価値創出”につながる

「Industrial Transformation Day 2025」より、ソラコム テクノロジー・エバンジェリスト 松下 享平 氏

- 提供:

- ソラコム

製造現場へのIoT(Internet of Things:モノのインターネット)の導入が進んでいる。ただ、その展開にはいくつかの課題が指摘されてもいる。ソラコムでテクノロジー・エバンジェリストを務める松下 享平 氏が、弊誌主催の「Industrial Transformation Day 2025~AI協働時代の製造DXの次なる打ち手~(2025年3月11日〜12日)」に登壇し、IoTシステムと、並行して活用が見込まれる生成AI(人工知能)技術について、導入・活用手法を紹介した。

「デジタル化に取り組む主な理由は『省力化・自動化』『既存ビジネスのスマート化』『新規事業の創出』の3つだ」−−。ソラコムのテクノロジー・エバンジェリストである松下 享平 氏は、こう指摘する(写真1)。

省力化・自動化の例として松下氏はトヨタ自動車の取り組みを挙げる。工場内のPLC(Programmable Logic Controller)機器から自動車の製造データを自動で収集し可視化を図った。データはクラウド上で管理し、データの収集から現場への展開までに要するIT(Information Technology:情報技術)管理者の負担を削減している。

既存ビジネスのスマート化として挙げるのが、自社製エレベーターを遠隔監視するフジテックである。世界各地に設置されたエレベーターの稼働データをネットワーク経由で収集し、万一の障害時には、どのような故障なのかを早期に把握する。蓄積されたデータを活用し予防保全にも取り組んでいるという。

新規事業の創出の好例としては、繊維メーカーのミツフジの取り組みを挙げる。同社はバイタルデータを取得できるスマートウオッチ「MITSUFUjI 03」を独自に開発し、同データを使って装着者の暑熱リスクや体調を集中管理する新サービスを事業化した。

3つの事例に共通に採用されている技術がIoT(Internet of Things:モノのインターネット)である。「IoTは、製造現場に設置されたセンサーやカメラなどのデバイスからデータを取得しPLCなどの制御機器と連携することで、現場をデジタル化する役割を担う。クラウドは、データの活用先になる。その間を、ネットワークで結ぶことで、人手に頼らずデータを集め、現場を動かす仕組みが実現する」と松下氏は説明する。

現場展開時の課題解決に向けたIoTプラットフォームを用意

上述した事例が示すように「製造現場では既にIoTの利用が本格化している。だが一方で、現場への展開においては、いくつかの課題が残されている」と松下氏は話す。

課題の1つは「少なからぬコストが予想されること」(松下氏)である。現場で得たデータのクラウドへの送信や、遠隔からの現場データへのアクセスには両者を結ぶネットワークが不可欠だ。そのために「工場内に新たな配線の施設が必要なこともしばしばあり、商用ネットワークの利用には日々、通信コストが発生する」(同)

現場のシステムやデバイスには「昔ながらのプロトコルでの通信が多い」(松下氏)ことも課題だ。クラウド上でのデータ利用を技術的に困難にするからだ。加えて「クラウド利用に対するセキュリティへの不安も悩ましく、利用に際して社内の理解を得るために苦労するケースもある」(同)という。

打開策として松下氏は次の3つを挙げる。(1)現場でのネットワーク構築が容易で、かつ料金が低廉な無線通信サービスを使ったネットワークの整備、(2)中継器やプロトコル変換による既存設備/通信のクラウド対応、(3)通信の暗号化や閉域化した通信サービスを使ったセキュリティへの配慮である。

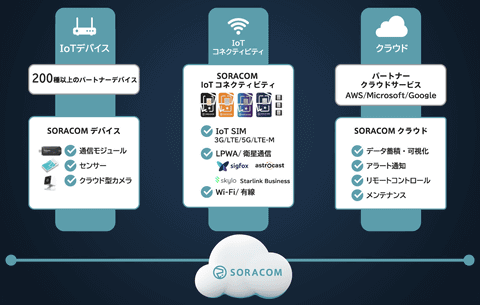

これら3つの満たす仕組みとしてソラコムが用意するのがIoTプラットフォーム「SORACOM」である(図1)。185の国と地域に提供しており「IoT契約回線数は2024年11月時点で700万を超えている」(松下氏)という。

SORACOMについて松下氏はこう説明する。「IoTに最適化した通信サービスとデバイス、クラウドの3つをパーツとして包括的に提供する。通信サービスは、3G/LTE/5G/LTE-Mなどに対応し1回線から即日開通でき、IoTに向けて低廉な料金で提供する。200種類以上のデバイスを用意し、既存設備のクラウド対応を容易に進められる。IoTデバイスはSORACOMの閉域網で保護されるため、セキュリティリスクを大幅に軽減できる点も優位だ」

これらパーツを利用してIoTシステムを整備する際に発生する種々の手間を軽減するための各種サービスも用意する。IoTデータの可視化用ダッシュボードを作成/共有する「SORACOM Lagoon」や、IoTプラットフォームへ送信したデータを任意のサーバーやクラウドに転送する「SORACOM Beam」などだ。松下氏は「IoTにおける通信回線の管理ツールや、IT部門などに提出する情報セキュリティシートの提供など、IoT活用にかかる手間の徹底した削減を進めている」と強調する。