- Column

- 人とAIの協働が導く製造DXの勝ち筋 「Industrial Transformation Day 2025」より

製造DXではシステム開発プロセスを見直しスピードと具現化力を高めよ

「Industrial Transformation Day 2025」より、ROIT 代表取締役 柿崎 直紀 氏

- 提供:

- ROIT

製造業におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)への取り組みにおいて「内製開発」は1つのテーマに挙げられている。クラウドやローコード開発ツールを使ったSI(System Integration)事業を手掛けるROITの代表取締役である柿崎 直紀 氏が、弊誌主催の「Industrial Transformation Day 2025~AI協働時代の製造DXの次なる打ち手~(2025年3月11日~12日)」に登壇し、システム開発において製造業が採るべきアプローチを解説した。

「日本のシステム開発は問題点だらけだ。最終利用者に接するメンバー自らが実装能力を持ち、利用者の要望をスピーディーに具現化すべきだ」−−。ローコード開発などを手掛けるROIT 代表取締役の柿崎 直紀 氏は、製造業のシステム開発のあるべき姿について、こう指摘する(写真1)。

柿崎氏は、システム開発に必要な能力としてスピードと技術力を挙げる。「現場の課題を解決するまでの時間短縮が大切であり、モヤっとした曖昧な課題をソフトウェアとして具現化して解決する能力が必要だ」と強調する。

ROIT自身のスピード重視の姿勢について柿崎氏は「発注から3営業日でプロトタイプを構築し、1カ月~3カ月でPoC(Proof of Concept:概念検証)を実施する。PoC完了から6営業日内で見積もり・提案に至る」と説明する。「要件が当初のスコープからはみ出ても追加予算は請求しない。追加予算の申請に時間を費やすくらいなら、コストは当社が負担しても、ゴールにたどり着くことを優先するためだ」(同)という。

開発プロセスを見直し利用者に早期に画面や使い勝手を確認する

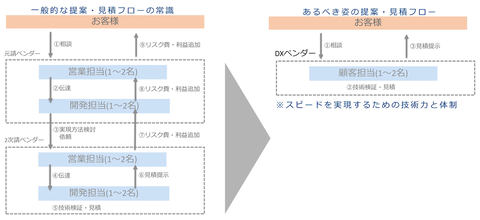

製造業におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)という観点から1番伝えたいこととして柿崎氏は「システムの開発プロセスそのものを見直すべきだ」と提案する(図1)。

従来のシステム開発は「複数のベンダーが関与し、時間とコストがかかっていた」(柿崎氏)。例えば、製造会社が元請けベンダーの営業担当者に要望を伝えても「実際に手を動かして要望を実現するのは2次受けベンダー以下の開発者だ。ベンダー間でリスクと利益が積まれ、提示される見積額は莫大になる。最終利用者に接しているメンバーが、要望をスピーディーに具現化するのが正解であり、あるべき姿だ」と柿崎氏は強調する。

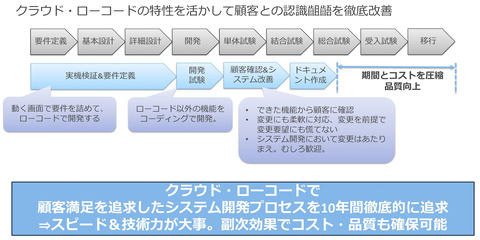

ドキュメントベースの従来型ウォーターフォール開発も問題だと指摘する。要件定義から基本設計、詳細設計、開発、単体テスト、結合テスト、総合テストまでの開発の流れにおいて、初期段階の要件定義や設計はドキュメントが中心になる。「最終利用者が画面を見るのは受け入れ試験の段階だ。ここで『イメージと違う』となれば仕様変更になり、追加予算が発生しスケジュールが遅延してしまう」(柿崎氏)

これらの問題を解決するためにROITでは、クラウドサービスとローコード開発ツールを利用し「利用者が実際に動く画面や使い勝手を確認しながら開発を詰めていけるようにしている」(柿崎氏)。ローコード開発ができない部分についても「早い段階でユーザーに確認してもらい、開発にフィードバックすることで、認識の齟齬(そご)がないシステムを短期に実現する」(同)という(図2)。