- Column

- 人とAIの協働が導く製造DXの勝ち筋 「Industrial Transformation Day 2025」より

SUBARU、プレスラインのシミュレーションにより常識変える金型設計が可能に

「Industrial Transformation Day 2025」より、SUBARU モノづくり本部 車体生産技術部 車体企画課の柴田 康徳 氏

不規則なスクラップの落下をゲームエンジンを使って再現

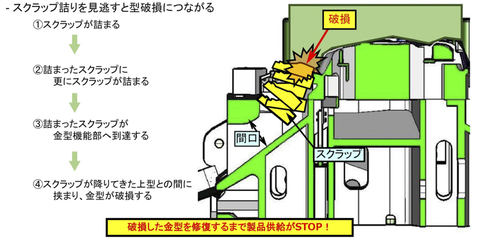

プレスラインは、搬送の効率を高めても、不具合が発生すれば停止する。主な要因は「鉄板から切り落とされるスクラップの落下不良だ」(柴田氏)。適切に落下せず金型内に詰まれば「ラインを停めて取り除く必要があるほか、発見が遅れれば金型の破損にまでつながる」(同)こともある(図2)。

このスクラップの排出にもシミュレーションを適用した。当初はCADソフトウェアが持つ機構解析機能を流用したものの「スクラップが落下して跳ね上がるといった複雑で不規則な挙動の再現には適していなかった」(柴田氏)。同機能は歯車やリンク機構の動作確認用だからだ。そのため「解決の糸口を見つけるまでに2年を要した」(同)という。

そこで採用したのが「全ての落下動作を再現するアプローチ」(柴田氏)である。「スクラップの落下動作にはバラツキがある。落下不良は滅多に起こらないため、バラツキが最も大きいケースが落下不良につながると推測できる。だが、シミュレーションを現実に近づけるアプローチではバラツキが平均化され、典型的な落下動作しか再現できない」(同)ためだ。

落下動作がバラツキに対し柴田氏は「上刃の押下力、スクラップ自体の弾性による復元力、上型の上昇による負圧など複数の力が、変化しながら働くからではないか」という仮説を立てた。そこから「これらを合わせた力を落下の都度変化させることで落下動作のバリエーションを増やしていった」(同)とする。

その落下動作を再現するためにSUBARUが採用したのがゲームエンジンである。「物理演算を基にゲームのオブジェクトを動かす仕組みをシミュレーションに応用した」(柴田氏)。実際の金型データをゲームエンジンに取り込み、ばらつきを生む力の強さや方向を落下の度に変化させたところ「3回目の落下でスクラップが詰まる動作を再現できた」(同)という。

設計者自身がシミュレーションできるように操作性も高めたという。具体的には、製品パネル本体やスクラップなどのファイルはCADデータから自動で生成し、それを読み込んだ後にスタートボタンを押すだけで落下動作のシミュレーションが動作する。

こうした生産ラインをシミュレーションするためのデジタルツインについて柴田氏は「現実では時間やコストの面で試せない多数のパターンを検討し、その中から最適解を選べることが理想形だ。そのためにも誰もが簡単に、素早く動かせる環境を整えることが不可欠だ」と力を込める。

シミュレーションにより従来の常識が覆っている

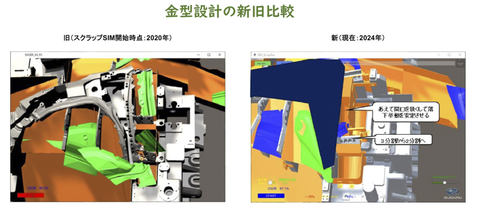

スクラップの落下にシミュレーションを適用したことでSUBARUでは「金型そのものが変化した」(柴田氏)。例えば、フロントドアをプレスする際のスクラップの排出部では、落下の挙動を抑えられるように間口を狭くした(図3)。従来の設計では「落下しやすくするには間口は広くするのが常識だった」(同)

スクラップの大きさも以前の3分割を2分割に改めた。1片あたりは大きくなるが「落下の邪魔になる要素を減らし落下性能を確保した」(柴田氏)。スクラップの大きさについても従来は「小さくするのが常識だった」(同)という。

シミュレーションにより落下率は改善している。例えばフェンダーの金型の落下率は、従来の90.7%が97.1%にまで向上。量産準備期間に発生するスクラップの落下不良に対する対策工事においては、発生件数が50%、対策費用は43%、それぞれ削減できた。

これらの成果を踏まえたシミュレーションソフトウェアは「SCRAP FALLING SIM」と名付け2025年7月から外販を開始する。販売においては、理化学研究所にルーツを持つ先端力学シミュレーション研究所(ASTOM)と協業する。ASTOMが販売とサポートを担い、SUBARUは利用者からのフィードバックを元にシステムを改良していく計画だ。

柴田氏は「DX(デジタルトランスフォーメーション)には、デジタルの力で技術革新を起こすだけでなく、仕事のやり方そのものを変える力がある。当社ではシミュレーションによって、実際の現場では到底不可能だった検討パターンを多数試せる環境が整い、従来の常識が科学的に覆されつつある」と、シミュレーションの効果を強調する。