- Column

- 課題解決のためのデータ活用の始め方

データ活用に向けた収集データの優先順位と成功へのステップ【第3回】

データ活用を支える3つのツール

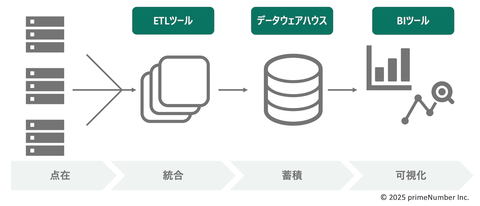

さてここで、データを集め、貯めて、可視化するために必要なツールについて説明しておきます。主なツールは次の3つです(図2)。

ETLツール:データを取り込む

ETL(Extract、Transform、Load)ツールは、データウェアハウス(DWH)やデータベースにデータを取り込むパイプライン、つまりデータの取得から加工・集計、転送までを実行します。

必要なデータを取り込むには、複数システムにアクセスしてデータを取得し、必要な形に加工した上でDWHやデータベースに転送する必要があります。データベースが持つSQLクエリー言語を使っても取り込めますが、膨大なデータを扱う際には、これらを自動で実行できれば、開発工数や管理工数を抑えられます。

ETLに近しい概念に「ELT(Extract,Load,Transform)」があります。データを加工せず、そのままデータを転送し、後から必要に応じて加工するといった手順を踏む際に利用します。

データウェアハウス:データの倉庫

データウェアハウス(DWH:Data Warehouse)は、その名の通り「データの倉庫」です。データを貯める仕組みにはデータベースがありますが、より多くのデータを貯め、分析を容易にする仕組みとして登場しました。格納できるのは、文字や数値などで属性が事前に定義されている構造化データに限られますが、分析しやすい形への前処理が可能です。

BIツール:ビジネスの可視化と分析の中核

BIツールは、LOB(Line of Business:事業部門)などビジネスの現場にいる担当者などが自らのビジネスをモニタリングし、現状分析や改善のために用いるツールです。ETLツールのような機能を持つ製品もあります。

分析結果のアウトプットは、表形式でもグラフ形式でも問題はありません。データのトレンドを直感的につかみ、複数の数値の関係性を理解するためにはグラフ形式のほうが分かりやすく、多用されています。複数のグラフを表示し、視認性や比較性を高めたものを「ダッシュボード」と呼びます。

小さな可視化で成果を示しながら段階的にデータ活用を広げる

一連の可視化を成功させるためには次の3つのポイントが重要になります(図3)。

ポイント1 =段階的に深掘りできる設計:最初は全体像を把握し、気になる点があれば詳細に入れる階層構造にする

ポイント2 =アクション責任者を明確にする:各指標に対し「誰が」「いつまでに」「何をするか」を決めておく

ポイント3 =自動更新とアラート設定:可視化内容を毎朝、手動更新するのではなく、自動更新できる仕組みを構築し、異常時にはアラートを出せるようにする。例えば、日々の売り上げや収益をモニタリングする場合、単に数値を表示するだけでなく、「なぜ売上が下がったのか」 → 「どの商品カテゴリが原因か」 → 「どの顧客セグメントで起きているか」 → 「競合や市場環境の影響はあるか」など、原因を特定し行動につなげられる構造にする。

これまで説明してきたように、データ活用を進める際の理想論としては、まずデータウェアハウスやデータレイクなど構築してデータを貯めながら設計していくというステップを踏みます。しかし現実問題としては、経営層に「まずデータを貯めます」と提案しても「それでどれだけ儲かるのか」と問われることも多いでしょう。

そのため現実的には「データウェアハウスやデータレイクを導入してデータを蓄積し、蓄積したデータの一部をBIツールで可視化する」までをセットにして始めるケースが多くなります。導入後は、重要なデータを優先的に集めながら、取得するデータやBIツールの利用部署を増やすことで、データ活用の範囲を広げていきます。もっとスモールスタートにするならば、BIツールだけの導入からでも始められます。

データ活用は、一度に全てを完璧に構築する必要はありません。まずは今、手元にあるデータから始め、小さな可視化で成果を示しながら、段階的にデータソースや利用部署を拡大していくアプローチが現実的です。重要なのは、データを貯めて可視化することで現状を把握し、改善行動につながる設計を目指すことです。

なお、ここまでの説明は、データを人間が確認してビジネスを変えることを前提にしてきました。しかし今後は、複数のシステム間でデータを連携しAI(人工知能)技術などを加味することで、行動までを自動化するケースが増えてきます。そこでは、人間が判断するためのデータを収集・可視化するというよりは、システムが利用・判断しやすいデータを作っていく必要があります。

次回は、データ活用を進めるためのチーム体制と、そこに必要な人材と役割について説明します。

若尾 和広(わかお・かずひろ)

primeNumber データイノベーション推進室 室長、プロフェッショナルサービス本部 プリンシパルソリューションアーキテクト。大日本印刷のビッグデータ分析部門立ち上げに参画した後、電通系マーケティング会社(現電通デジタル)にてCRMコンサルタント、BIシステム開発に従事。事業会社を経て、ブレインパッドにてプリンシパルコンサルタントとしてデータ分析やデータ活用基盤の構築、MA導入、分析/DX組織の立ち上げ支援などに従事。現在はprimeNumberのプリンシパルソリューションアーキテクトとしてクライアントのデータ活用を支援するとともに、データイノベーション推進室 室長として生成AI技術を中心としたR&D領域を担当している。