- Talk

- 共通

スクラムは知識創造プロセスそのもの、すべては“エンパシー(共感)”から始まる

野中 郁次郎 一橋大名誉教授と平鍋 健児 Scrum Inc. Japan取締役

情報共有が”フラクタル”に広がっていく

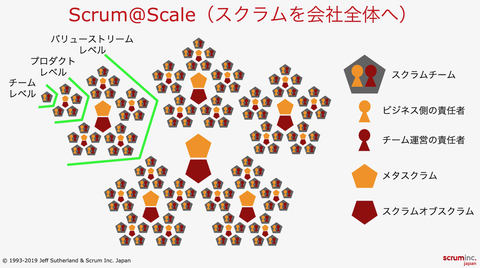

Scrum@Scaleでは、2種類のミーティングを毎日、開きます。1つは、ビジネス側の責任者が5チームを上限に、各チームがやるべき仕事を議論するミーティングで「メタスクラム)と呼びます。もう1つは、チーム運営の責任者が各チームの障害を共有する「スクラムオブスクラム)と呼ぶミーティングです。

メタスクラムとスクラムオブスクラムを1つのグループとして、5グループを上限にフラクタル(自己相似形)に広がっていくようにデザインされてます。意思決定や課題の共有に関わるプロセスを最小限にすることで、現場のチームから経営層までが顧客ニーズや現場の課題を短期間に共有できるようになります。

先のSAABの開発現場では、4000人以上のエンジニアが毎日、最新情報を共有するのに1時間のミーティングで完了しています。

野中 私は米国の海兵隊(U.S.Marine)を主題にした本を書いていますが、そこに見られるフラクタルな自律分散系の組織と非常に近い形です。フラクタルな組織とは、どこをとっても全体と一部が自己相似形になっている状態を指します。

トップは現場に介入できない

平鍋 野中先生との共著『アジャイル開発とスクラム』(2013年)の後書きでは、先生と私が議論の末、スクラムチームを次のように定義しました。

「スクラムとは、会社を機能単位に分割した階層や組織ではなく、どこをとっても会社のビジョンに向かった判断・行動パターンを共有する自己相似形の知識創造活動であり、それを実践する人々である」

野中 その定義は今も変わりません。大切なのは実践と人々なのです。フラクタルな組織では、命令はトップダウンですが、現場の実践はボトムアップになります。変化のただなかで、現場のコンテキストに応じた判断は現場でしか下せないからです。トップは、より大きな視点から「Why(なぜ)」は説明しても「How(どのように)」は現場に任せるべきです。トップは現場に介入できないのです。

ただし、責任はトップが取らねばなりません。逆に現場は、最適な判断が下せるだけのマルチなスキルを持つ必要があります。現在の企業経営が、戦争でいうところの市街戦やゲリラ戦の様相を強めているだけに、海兵隊などが採用しているフラクタルな組織を参考にすべきでしょう。

マイケル・ポーターに代表される戦略論の欠点は、あまりに分析的に過ぎることです。現実世界は日々、動いています。そうした世界は「物語」でしか語れません。この物語において大切になるのが「プロット(筋書き)」と「スクリプト(行動指針)」です。

戦史研究の大家フリードマンも、「戦略」とは、ソープオペラ、いわゆる石鹸メーカーがスポンサーとなっているテレビやラジオの連続メロドラマのようなものだとたとえています。毎回、話題やエピソードは変化し続けていきますが、全体としての構成は一定です。経営も、一貫性を保ちながらも、現場の変化に合わせた行動を自律分散的に実行できるような物語を紡いでいかなければならないのです。

たとえば京セラは「Technology Tree」と呼ぶ技術体系に基づく長期計画を持っています。これはプロットに相当します。それとは別に「こういう時は、こうする」といったことを76項目で具体化した「京セラ・フィロソフィー」を用意しています。これがスクリプトです。

京セラでは、この「京セラ・フィロソフィー」を朝会で取り上げ、その解釈を共有し全員で議論しています。そうすることで、スクリプトを自分の言葉で理解し、ものごとの本質に迫り、一人ひとりに身体化していくのです。

エンパシーで大事なことは、相互にコミットできるかどうかです。そのためには「私はどう生きたいか」というレベルまで意見を交わせなければなりません。「ビジョン」や「ミッション」が経営には不可欠だとする見方は形式論から生まれたものですが、そのレベルとは言葉の重みが違います。本当のエンパシーを形作るには、腹に“ガツン”とくる言葉を発しなければなりません。