- Column

- 大和敏彦のデジタル未来予測

DXの本質がディスラプションであることを忘れていないか【第45回】

データ活用の成熟度を高めよ

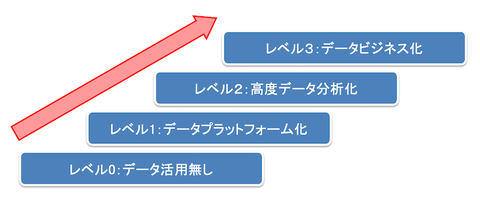

では、データディスラプションを進めていくためには、どのようなステップを踏めば良いのか。DDIではデータ活用の進捗を、(1)Data Collection(データ収集)、(2)Data Integration(データ統合)」、(3)Monetization(ビジネス化)に分けて調査している。これを参照するとデータ活用の成熟度は次の4つのレベルになる(図1)。

レベル0:データ活用なし

データに注力していない。ビジネスや仕事の結果としてのデータはあるが、活用していないか、狭い分野でしか利用していない

レベル1:データ プラットフォーム化

データの蓄積・管理、および入手の仕組みを持っており、データの統合により、幅広い関連データを自由に利用できる体制を持つ。データを現状分析だけでなく、予測や、シェア獲得、ビジネス改善などの改善に活用している。さらに、データの収集や拡充を検討していく仕組みを持つ

レベル2:高度データ分析化

データから新しい知見を見つけ、新しい価値につなげる仕組みを持っている。データを分析するためのプラットフォームであるAIや機械学習、データサイエンスなど、高度な分析や、データドリブンなビジネス展開・ビジネス変革に取り組むための仕組みや体制を持っている。さらに、ビジネス変革や新ビジネス開発の視点から、どのようなデータが必要であり、どのデータが収集できるのかを検討できる。

レベル3:データビジネス化

新しい知見を活用した新しいビジネスモデルの構築や、マーケットプレイスによるビジネスの加速が成果を上げている。データ活用、データビジネスが経営課題として議論される。

こうした成熟度のレベルを高めていくことが、データディスラプションの実現につながる。

現場でのデータに基づく改善を経営レベルに活用する

もともと日本では、製造現場や品質管理のような分野では、データに基づく管理や改善が盛んだった。今必要なのは、そうした取り組みを経営レベルで活用し、変革や新ビジネス活用につなげていくことである。

テクノロジーと事業が一体化することによって、ディスラブションの可能性が生まれる。そのためには、テクノロジー人材だけでなく、ビジネスを理解した人材がデジタルを理解し、活用する視野を持たなければならない。

経済産業省は、デジタル経営改革のための評価指標「DX推進指標」を示している。ビジョンに関する評価指標は「データとデジタル技術を使って、変化に迅速に対応しつつ、顧客視点でどのような価値を創出するのか、社内外でビジョンを共有できているか」である。

人材育成・確保にする評価指標としては、「事業部門において、顧客や市場、業務内容に精通しつつ、デジタルで何ができるかを理解し、DXの実行を担う人材の育成・確保に向けた取組が行われているか」を挙げる。

データビジョンに基づき、ビジネスとテクノロジー双方の人材の力を合わせながら、データやテクノロジーの活用による顧客価値や企業やビジネス変革を目指す必要がある。データやデータの分析を起点としたビジネス検討も、ディスラプションには必要かもしれない。

大和敏彦(やまと・としひこ)

ITi(アイティアイ)代表取締役。慶應義塾大学工学部管理工学科卒後、日本NCRではメインフレームのオペレーティングシステム開発を、日本IBMではPCとノートPC「Thinkpad」の開発および戦略コンサルタントをそれぞれ担当。シスコシステムズ入社後は、CTOとしてエンジニアリング組織を立ち上げ、日本でのインターネットビデオやIP電話、新幹線等の列車内インターネットの立ち上げを牽引し、日本の代表的な企業とのアライアンスおよび共同開発を推進した。

その後、ブロードバンドタワー社長として、データセンタービジネスを、ZTEジャパン副社長としてモバイルビジネスを経験。2013年4月から現職。大手製造業に対し事業戦略や新規事業戦略策定に関するコンサルティングを、ベンチャー企業や外国企業に対してはビジネス展開支援を提供している。日本ネットワークセキュリティ協会副会長、VoIP推進協議会会長代理、総務省や経済産業省の各種委員会委員、ASPIC常務理事を歴任。現在、日本クラウドセキュリティアライアンス副会長。