- Column

- 大和敏彦のデジタル未来予測

金融業界を揺さぶるFintechの今【第65回】

金融関連の新サービスを生み出すFintechが提供する金融関連サービスの多くは、一般消費者を利用者にしている。そのため、景況の悪化に伴うEC(電子商取引)活動の鈍化が、彼らの経営に大きな影響を与えている。その一方で、さまざまな新しい試みが生まれており、金融業界を揺さぶっている。今回はFintechの最近の動きをみてみたい。

『加熱する金融のディスラプションを制するのは誰か【第50回】』」で触れたFintechはこれまで、好調な景気に支えられ急速に伸びてきた。だが、景気後退を前に大きな影響を受けている。米国等では、金利上昇により資本調達コストが増えたことも影響している。

実際、Fintechの2022年第3四半期の資金調達額は、2020年の水準(129億ドル)に戻っている。前四半期比で38%減少、2021年の過去最高額からは67%減少した(米CBinsights調べ)。ベンチャーキャピタル(VC)による投資先別に見たFintechのシェアは、2021年第2四半期の24%が2022年第4四半期には14%にとどまった(同)。

逆風下でもインパクトある新たな動きがある

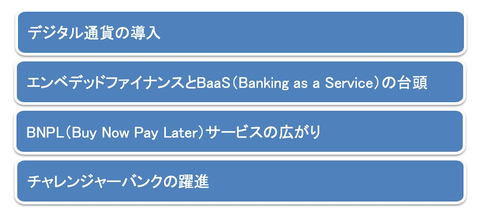

逆風下に見えるFintechの世界だが、2022年には、図1のような新たな動きも起こっている。これらの動きと金融業界へのインパクトをみていこう。

トピック1:デジタル通貨の導入

「中央銀行デジタル通貨(CBDC)」は、法定通貨をデジタル化したものである。法定通貨と同じように、発行、払い出し、移転、受け入れ、還収を実行する仕組みを持ち、現金同様に安定した価格を維持する。銀行口座を必要とせず、送金や企業間決済などの金融サービスを受けたり、ECなどのデジタルサービスで決済したりが可能になる。

法定通貨をデジタル化することで、現金取引にかかるコストや業務を削減でき、利用履歴を残すことでマネーロンダリングを防げる。貧窮層を含む人々にも金融サービスを提供できるという大きなメリットもある。経済の活性化においては、デジタル化に追従できない高齢者や貧困層の人々を救い上げる金融システムの構築がキーになるからだ。銀行口座を必要とするクレジットカードや電子マネーは、すべての国民が利用できる訳ではない。

すでに、バハマ、グレナダ、セントクリストファー、ハイチなどがCBDCを発行済みだ。いずれも、国民に等しく金融サービスを受けられる仕組みを提供するのが目的だ。通貨のデジタル化により新しい金融インフラを構築し、経済の活性化を加速することを狙っている。

例えば、ハイチでの2018年の調査では、人口の56%が金融サービスにアクセスできなかった。一方で人口の67%が携帯電話を使っている。携帯電話からCBDCを使えるようにすることで普及を図る。

中国は、人民元の国際化を目標に、他の中央銀行に先行して2020年からCBDCの実証実験に取り組んできた。2022年12月からは通貨流通量の公式統計にCBDCが含まれるようになっている。

一方で暗号資産市場は、経済の悪化や業者の倒産の影響により“冬の時代”を迎えている。しかし、米ドル等の法定通貨などとの連動を目的に設計され価格変動の少ない「ステーブルコイン」市場は急増している。ステーブルコインの時価総額は、2020年には1兆円未満だったが、2022年12月時点では20兆円になっている(米Coincheck調べ)。

日本の金融庁は2022年3月、『資金決済法などの改正案(安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律などの一部を改正する法律案)』を提出した。金融のデジタル化などに対応し、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築の必要性から、ステーブルコインの規制導入などの項目が盛り込まれている。

このように通貨のデジタル化は、流通コストや送金手数料などを削減し、取引記録の明確化を実現できるとともに、デジタル化を生かしたビジネスモデルの創出にもつながる。

だがデジタル通貨の普及には、リテラシーの向上、それを支える不正アクセス防止などのセキュリティ対策も重要である。CBDCが進展するかどうかは、他のデジタル通貨と比較して、どのようなメリットが実現できるのかがカギを握る。