- Column

- 会津若松市はデジタル化をなぜ受け入れたのか

会津若松だからこそ見える日本と世界の動き(後編)【第14回】

アクセンチュア福島イノベーションセンター座談会

齋藤 政志(以下、齋藤) 企業連携としては、地元のベンチャー企業とのコラボレーションもより活発になってきています。連携のあり方は大きく2つあります。1つは大型システム開発案件などに、我々と同じ立ち位置で参画していただくパターン。もう1つは実証事業系のプロトタイプ開発に積極的に関わっていただくパターンです。

特に後者では、会津にはモバイルアプリの開発に長けている会社や、センサーデバイスや3D(3次元)プリンターといった先端テクノロジーに精通している会社などに、お持ちの得意領域を生かして参画していただいています。こうしたベンチャー企業との協業が加速しています。

「レトロフィット」型スマートシティの成功事例

中村 スマートシティのプロジェクトには「グリーンフィールド型」と「レトロフィット(ブラウンフィールド)型」の2つのタイプがあります。前者は、真っさらな土地に新しいスマートな都市を設計・建設していくパターンです。後者は、もともとある街の全体をスマート化していくものです。会津若松市は、レトロフィット型に該当します。

レトロフィット型の成功例としては、オランダのアムステルダムの事例が先行しています。オランダでは、現地のアクセンチュアが地元企業と組んでプロジェクトを推進していますが、この事例はかなり参考になりました。その後、アクセンチュアが橋渡し役になり、会津若松市はアムステルダム経済委員会と2013年に連携協定を結びました。

最近は、会津若松市自体が、海外から注目され始めています。タイの「ワンバンコク」というスマートシティプロジェクトのメンバーが視察に訪れた際は、ハコもの作りから入るのではなく、ソフトウェア的に市民サービスの拡充を重視したスタイルが評価されました。海外への展開も見えてきました。

齋藤 会津若松市と連携することで、机上で語るだけでなく、フィールドで実証できることが強みですね。ものづくりの面でも、アクセンチュアはグローバルな事例を持っており、技術に精通しているメンバーからサポートを受けられます。その強みを生かしながら実証の形で落とし込んでいくことに、スピード感と主体性(能動性)を持って取り組めます。実証事業を仕掛ける際に一気に進められるのも強みの1つです。

中村 冒頭に挙げたGAFAなども「自ら仕掛けていく」形でスマートシティに取り組んでいます。先端企業に受け身な会社はありません。組織がどれだけ「ワクワクする仕事」を創出できるかがリーダーの役割です。

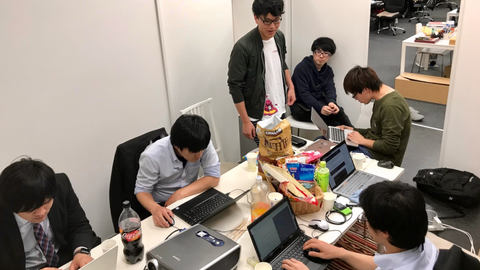

中山 裕介(以下、中山) 会津大学の内部でも、面白い流れが生まれ始めています。学生が有志で集まって、テクノロジーやナレッジを共有したり、ライトニングトーク(Lightning Talk:LT)をしたりする場があるのですが、そこで意気投合した人たちが事業を立ち上げているのです。そんな学生を周囲のベンチャー企業や我々がサポートするという流れです。

私が学生時代を過ごしていた頃と比べれば、ベンチャー企業が活躍できる環境が整ってきていると感じます。

諏訪 私も大学教授や学生と対話できる機会に恵まれていると感じます(写真1)。これはCIFで働くことのメリットの1つです。