- Column

- ドローンの業務活用を考えるための基礎知識

ドローンの“苦手”を理解し新たな適用範囲を考える【第2回】

苦手2:ドローンで遠くまで飛ぶ

小型の無人機とはいえドローンは航空機です。遠くまで、ひとっ飛びのイメージが強いと思います。ですが、ドローンが遠距離を飛行するためには3つ壁を突破しなければなりません。

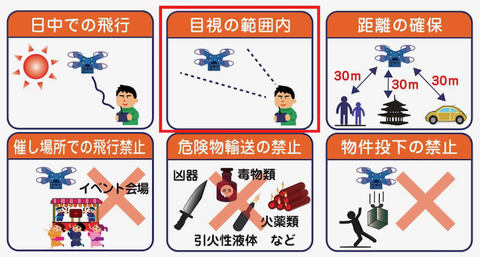

第1の壁:飛行できるのは目視の範囲

航空法132条の2 第2項により、ドローンは操縦者の目視の範囲で飛行させる必要があります(図1)。機体の大きさにもよりますが、通常2~300メートルも飛ばせば、機体はほぼ点にしか見えません。500メートル以上離れると、目が良い人でも見えなくなってしまいます。

つまり500メートルという、さほど遠距離とも言えない距離で第1の壁にぶつかるのです。目視外の飛行も航空局に申請し承認されれば可能ですが、ハードルであることに違いありません。

第2の壁:操縦に使用できる電波の制限

目視外飛行の承認を得られたとして、次にぶつかるのがドローンの操縦に欠かせない電波の壁です。

日本の電波法では、ドローンの制御に使える電波は、920MHz帯や2.4GHz帯などであり、いずれも出力の上限が規制されています。その出力では障害物のない状態でも数キロメートルしか届きません。ホビー用途のラジコンであれば支障のない距離かもしれませんが、物流や広域のサーベイなどの産業用途では物足りない数字と言えるでしょう。

電波の壁を越えるために現在、LTE端末などを搭載し携帯電話網を使った広域通信でドローンを制御する実験などが行われています。ただ、それも基本的には通信キャリアが主導する必要があるため、目視外飛行以上に高いハードルと言えます。

第3の壁:搭載できるバッテリーの容量

目視外と電波の壁を乗り越えても、次に待っているのがバッテリーの壁です。電気で駆動するドローンにとってバッテリーは燃料タンクです。その容量によって決まる航続距離は物理的な限界と言えるでしょう。

「バッテリーが燃料タンクならば、たくさん積めばいいじゃないか」と思われるかもしれませんが、バッテリー自体が重量物であり、積めば積むほど機体が重くなり、航続距離も短くなることさえあります。2020年時点で高性能な産業用の機体は30分程度の飛行が可能ですが、秒速10メートルで飛行したとしても航続距離はおよそ18キロメートルです。これくらいがマルチコプター機の限界かもしれません。

このようにドローンは、意外と長距離の飛行が苦手です。ですが、これはマルチコプター機の場合です。一般の飛行機のような翼を持つ固定翼機のドローンであれば、段違いのエネルギー効率により数十キロメートルの飛行が可能な機体も存在します(写真2)。もちろん、そんな機体であっても目視外の壁と電波の壁は超える必要があります。