- Column

- スマートシティのいろは

都市のデジタルツイン「Project PLATEAU」に見る3D都市モデルの可能性【第4回】

近年、「デジタルツイン」への注目が高まっている。スマートシティの領域でも、都市のデジタルツインとなる3D(3次元)都市モデルを構築・活用する動きが始まっている。日本の国土交通省は3D都市モデルを整備・オープンデータ化を図る「Project PLATEAU」(プロジェクト プラトー)」を2020年4月にスタートさせた。スマートシティ推進の一助となる地理空間情報(GIS)としても注目されるProject PLATEAUを題材に、3D都市モデルの可能性について探ってみる。

「デジタルツイン」は、実在する“物理的な世界”と、その対をなす“仮想的な世界”をデジタル空間に構築し、両者を融合することで相互に最適化を図る考え方、あるいは、その仕組みである。デジタル技術によって創り出された“双子(ツイン)”の意味でデジタルツインと呼ばれる。

デジタルツインは、その用語が注目される以前から、主に製造業における製品の設計・開発の検討、試作品の機能実証に幅広く利用されてきた。例えば3D(3次元)CAD(コンピューターによる設計)の設計図面からデジタルモックアップモデルを作成し、それをデジタル空間上で動作させ、どのように稼働するかをシミュレーションするなどだ。

最近はデジタルツインの適用領域が広がっている。製造業であれば、工場や生産現場全体の仮想モデルをデジタル空間上に再現し、生産ラインの設定や保守メンテナンスを最適化するといった利用方法が進んでいる。

デジタルツインを都市のスケールにまで拡張

デジタルツインの概念を、都市のスケールにまで拡張するのが「3D都市モデル」だ。

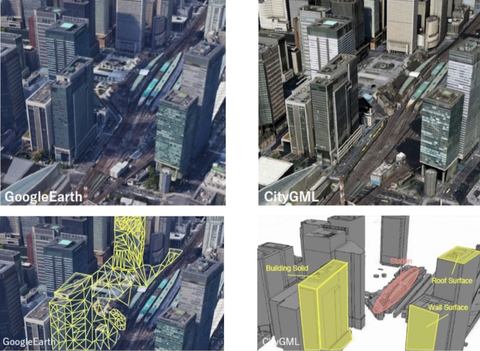

「3D×都市」といえば、「Google Earth」に代表される商用3D地図を思い浮かべるかもしれない。Google Earthは、ジオメトリ(幾何形状)モデルの3D地図を閲覧できるモードを持っている。航空写真によるバードビュー画像データや、ストリートビューで撮影した画像データを組み合わせて、建物や地形などの空間形状を再現する。

しかしGoogle Earthの3D地図は、地図を見た目通りに3Dデータにデジタイズしたものにすぎない。都市のデジタルツインとして、都市計画の立案や都市活動のシミュレーションに活用することは難しい。

都市のデジタルツインとして活用するためには、都市に存在する建物や道路といったすべてのオブジェクトに対し、名称や用途、築年などの情報を付与し、都市空間を意味のあるものに再現する「セマンティック(意味論)モデル」であることが求められる。

セマンティックな3D都市モデルを実現するための国際標準データフォーマットに「CityGML」がある。地理空間情報の標準化団体であるOGC(Open Geospatial Consortium)が開発した。OGCには、世界500以上の政府機関、研究機関、企業が加盟する。

CityGMLが従来の3D地図と大きく違うのは、オブジェクトに対し意味のある情報が付与されていることに加え、異なる縮尺間の互換性を保つための概念を取り入れている点だ(図1)。「LOD(Level Of Detail)」と呼ぶ、この概念により、CityGMLに準拠する3D都市モデルは、詳細度が異なる情報を一元的に管理・蓄積し利用できる。

CityGML準拠の3D都市モデルを活用する取り組みは、すでに世界中で始まっている。例えばシンガポールでは、デジタル技術を活用して国民の生活を豊かにする「スマートネイション」構想の一環として、「バーチャル・シンガポール」プロジェクトを2014年に始動させている。

バーチャル・シンガポールでは、シンガポール全土に存在するビル・住宅・公園・道路などをデジタル空間上に3D都市モデルとして再現。同モデルを防災や環境のシミュレーションやエネルギーのインフラ管理などに活用する。