- Column

- 新たな顧客接点を創出するコンタクトセンターの姿

コンタクトセンターは顧客に“体験”や“共感”を提供するCX基盤に【第8回】

第1回から第7回までで、これまで労働集約的だったコンタクトセンターがAI(人工知能)やボットといった技術革新により全く違った仕組みになりつつある様子を解説してきた。今回は、これまでに紹介してきた技術要素が発展し続けた先にある真の顧客中心主義について考えてみたい。

昨今、各社のビジョンやマーケティングメッセージに「Empathy」や「Experience」といった言葉が躍るようになってきた。筆者が勤める米ジェネシスのビジョン・ステートメントにも「Empathy」や「Experience」という言葉が大きな柱になっている。

Experienceについては、CX(Customer Experience:顧客体験)やEX(Employee Experience:従業員体験)とったキーワードとして目にする機会が増えている。ここでの「体験」という言葉には、顧客や従業員に、ある種の特別な“良い体験”をしてほしいという意味合いが込められている。

一方、「共感」という意味のEmpathyには、企業に属するエージェントや従業員が顧客の身になって、「何をどうされれば最も心地よいのか」といったことを瞬間瞬間に考え行動したいという意図が込められている。技術活用の観点から言えば、機械が考え、人が思いやりを込めた行動を取れるような仕組みを実現したいということだ。

無尽蔵な計算リソースが可能にする人間性への回帰

人間対人間の付き合いでは、一定の年月を共に過ごす中で、その人の人となりやクセのようなものが分かってくるのが自然である。ところが、企業と顧客の付き合いにおいては、入電履歴やメールの受信履歴が、時間軸上にポツリポツリと記録されるだけで、そこからは顧客の動向や意図があぶり出されるといったことは大きく制限されてきた。

まばらな履歴からは、企業が共感しようにも共感のより所となる情報が得られない。そうした状況では、そもそも共感力については「1件1件の電話応対のさなかに真心をこめて傾聴する」といった意味合いでしか語られてこなかった。それが現在では、共感力を高めるために様々な手を尽くせるようになってきた。

例えば、顧客がWebサイトで商品を比較検討した場合、「どの商品を、どれくらいの時間をかけて調べた後に買い物カゴに入れたか」といった挙動を、カスタマージャーニーとして理解できる。「1年前に電話がかかってきた」「2カ月前にチャットで応対した」という散発的な履歴よりは、その顧客の人となりが、より強く浮かび上がってくることだろう。

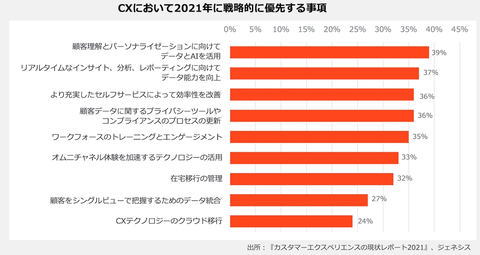

こうしたことが可能になったのは、顧客接点のデジタル化やAI技術をはじめとするテクノロジーの進展により、企業と顧客のやり取りがデータ化でき、かつそのボリュームが飛躍的に増えたことに起因する。膨大なデータを活用すれば、人間対人間の付き合いのように、顧客との相性を徐々に磨けるうえに、それをすべての顧客接点に適用できる。CXに携わるグローバルリーダーは、データとAI技術の活用を最優先事項に位置付けている(図1)。

顧客動向とニーズの理解に必要な計算リソースも、クラウドコンピューティングを中心としたテクノロジーの進歩により幾何級数的に増えた。結果、上記のようなカスタマージャーニーを全期間、全顧客の全行動を理解できるようになり、共感性を持った顧客サービスの提供が可能になったのだ。従来は、リソースの制限から「対象顧客を絞り込み」「キーになるアクションだけを」「半年分」といった制限を排除できなかった。

顧客に関する知見が得られれば、顧客の振る舞い全体を“群”としてとらえられるようになる。群としての振る舞いと特定の顧客の振る舞いを比較すれば、その顧客がどれだけ「買いたがっているのか」が理解できる。

そうなれば、その顧客が電話を掛けてくれば、その顧客のニーズを確実に理解できるオペレーターが最上級の応対をすべきであり、呼のルーティングも、そのオペレーターに確実に割り振るといったことが可能になる。従来は単純なメカニカルな仕組みだったものが顧客ニーズに合わせたインテリジェントな仕掛けへと昇華する。

ここまでできれば、コンタクトセンター基盤がカスタマイゼーションや共感力を演出していると言っても言い過ぎではないのではないだろうか。顧客ニーズを理解したうえでの「EaaS(Experience as a Service:サービスとしての顧客体験)」の実現である。そうした顧客中心の戦略を採用するが組織全体とその従業員に高い付加価値をもたらせる。