- Column

- DX時代の障壁と突破口

いつまでも日本企業がDXの成功にたどり着けない理由(課題と改善編)【第2回】

事業部のリーダーが抱く懸念は「DX推進の仕組み不足」

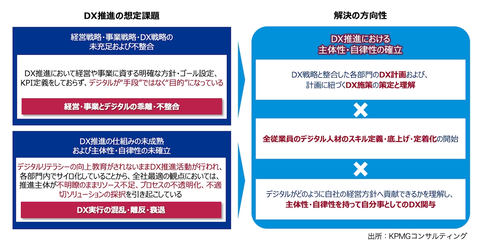

日本企業が直面する(1)経営・事業とデジタルの乖離・不整合、(2)DX実行の混乱・離反・衰退」という課題を解決するためのキーワードは、DX推進における“主体性・自律性の確立”である。しかし現実は、DXを推進している日本企業の事業部のリーダーの多くが、次のような懸念を抱いている。

・まず何から始めれば良いのか分からない

・事業にデジタル技術をどのように適応させていくのか、デジタル技術を使って何ができるのかのイメージの想起が困難

・事業部での推進は、デジタルリテラシーの不足により困難(人材を抱えていない)

・そもそも事業部にはデジタル人材を確保するための原資が割り当てられていない

・社内のIT部門もリソースがひっ迫していて充分な支援が得られない

・自部門で進めるのはよいが、他部門との重複・二重投資は避けたい

事業部のリーダー達が抱く懸念は、「DX推進の仕組み不足」に起因するものである。DXは、経営層・管理者層・一般社員層まで、すべて巻き込んだ活動になるため、企業規模が大きくなればなるほど、その推進の難易度は大きくなっていく。例えば、本社売上高5000億~数兆円規模、コングロマリット経営企業、カンパニー制企業などが該当する。

第1回で指摘したように、DXは企業の事業部が主体性・自律性を持って推進すべきである。そのためには、まず、DX推進主体の明確化とDX推進の仕組みの構築が不可欠なのだ(図2)。

ただし、DXに係る戦略や整理学のフレームワークがいくら優れていても、最終的には「ヒト(組織)」が、その気にならなければ成功へは近づけないだろう。残念ながら、物事を進める際の重要事案が、社内政治や組織間のパワーバランスへの考慮・根回しがとなってしまう日本企業、つまりは、組織間のサイロ化が色濃い企業風土の状況下においては、なおさらその傾向が強く見受けられる。

DX専門組織を置き事業部との“2階建て”でDX推進に柔軟性を

ではDX推進の仕組みは、誰が構築・提供すべきなのだろうか。事業部間を超えた全社横断的な仕組みが必要であることは明白であり、特定の事業部が構築・提供すべきものではない。そこで認識されるのが、DX専門組織の必要性である。より重要なのは、「DXの推進主体は事業部」であることを念頭においた「DX専門組織のあり方」だ。

DX専門組織を設置する方向性の1つとして、「強い権限や推進力を持たせる」ことが考えられるが、多くの日本企業では現実目線で以下の懸念が生じる。

・組織間のサイロ化が色濃い企業風土では、強い権限を持つ横断的な新組織は上手く機能することが難しい

・DX推進主体であるべき事業部の主体性・自律性を損なう可能性がある

・強い推進力を有するためには、DX専門組織に相応の規模が求められ、人材確保が困難になり立ち上げが遅れる

DX推進の課題の1つである「組織間のサイロ化」には、それなりの背景や理由がある。むしろ日本企業独自の成長を支えている側面もあるだろう。共通化や標準化を図るべきことがあるなかでも、サイロ化のすべてが否定されるものではない。むしろ、それを拡張し有効活用ができるDX推進の仕組み、およびDX専門組織のあり方が求められる。

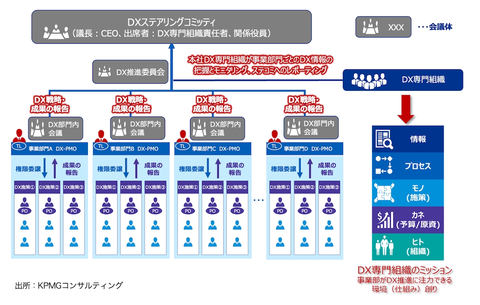

日本企業におけるDX推進における有力なアプローチは「2階建てのDX組織スキーム」である(図3)。具体的には、各事業部に「TL(Team Lead:チームリード)」を配置し、DXの推進・管理を担う組織の粒度を分解したうえで権限を委譲する。

2階建てのDX組織スキームにおいて、DX専門組織が果たすべき役割は、「全社共通の柔軟なDX推進の仕組み構築・提供」を通じた「事業部の主体性を尊重するソフトガバナンス」の実現である。つまりは事業部がDX推進に注力できる環境(仕組み)創り」に尽きる。TLは原則、その事業部からの擁立を推奨する。自部門の業務を深く理解していることが前提になるからだ。

次に、事業部内で行われている複数のDX施策の別に、さらに「PO(プロジェクトオーナー)」を擁立し、DX施策推進に向けた権限を委譲する。ただしPOには、「DX部門内会議」の場で、部門業務を理解しているTLに対しDX施策推進の進展状況や成果などを定期的に報告するルールを設定する。

一方のTLは「DX推進委員会」の場で、それぞれが集めた担当部門の各種DX施策の進展状況や成果をDX専門組織に責任を持って報告する。そのうえで課題やリスクなどを協議し、解決や回避に向けた戦略を練っていく。

DX推進委員会で決議された、さまざまな実績(進展状況・成果)や課題解決の方針は、CEO(最高経営責任者)や関係役員で構成された、さらに上位の「DXステアリングコミッティ」の場で報告・共有するルールを定める。こうした情報連携のPDCAサイクルを高速で回していくことが極めて有益である。

これにより、たとえ規模が大きな企業であっても、階層型・権限移譲型の組織スキームとマネジメント方針を運用・定着化させられれば、透明性が高く、迅速(アジャイル)なDX推進が可能になる。DX推進委員会で横断的な情報連携を図ることで、事業部間の二重投資やナレッジの活用不足を防ぐこともできる。

繰り返すが、DXは各事業そのもののあり方に直結、あるいは大きなインパクトを与える営みである。事業内容に精通したメンバーや責任者にとっては、いわば事業の誇りをかけた新たな挑戦である。DXは各企業の事業部が主体性・自律性を持って推進すべきであり、そのためには事業部リーダーに権限が移譲された状態を実現していく必要がある。

塩野 拓(しおの・たく)

KPMGコンサルティング パートナー。日系システムインテグレーター、日系ビジネスコンサルティング会社、外資系ソフトウェアベンダーのコンサルティング部門(グローバルチーム)などを経て現職。製造・流通、情報通信業界を中心に多くのプロジェクトに参画してきた。RPA/AIの大規模導入活用、営業/CS業務改革、IT統合/IT投資/ITコスト削減計画策定・実行支援、ITソリューション/ベンダー評価選定、新規業務対応(チェンジマネジメント)、PMO支援、DX支援などで豊富なコンサルティング経験を持つ。

皆川 隆(みながわ・たかし)

KPMGコンサルティング シニアマネジャー。外資系コンサルティングファーム、外資系ソフトウェアベンダーのコンサルティング部門、国内系コンサルティングファーム等を経て現職。業種/業界を問わず、DXを中心とした構想策定からオペレーション変革やシステム開発までの多種多様なプロジェクトを経験してきた。特に業務・テクノロジーの垣根を超えたコンサルティングの経験が豊富である。