- Column

- 富士フイルム流・ブロックチェーン技術を用いた情報基盤「DTPF」の作り方

情報基盤「DTPF」を内製する理由と実現方法【第2回】

第1回では、富士フイルムグループのDX(デジタルトランスフォーメーション)戦略の概要と、グローバルな事業展開を支えるための情報基盤である「DTPF(デジタルトラストプラットフォーム)」の位置付けについて解説した。そのDTPFを富士フイルムグループは内製により開発・運用を進めている。今回は内製化の背景や社内の推進体制について解説する。

富士フイルムグループの情報基盤「DTPF(デジタルトラストプラットフォーム)」の特徴の1つにブロックチェーン技術を採用していることがある。

当社は、ブロックチェーン技術の概念が提唱され始めた2000年代後半から、その動向に注目。2016年には、ビッグデータ解析などの情報科学の先端技術やソフトウェアの基盤技術の研究開発を目的に、インフォマティクス研究所(現イメージング・インフォマティクスラボ)を設立し、同ラボを中心にブロックチェーン技術の研究を進めてきた。

開発の迅速化やコストの最適化のため内製化に方針転換

その中で、情報をセキュアに分散管理できるという特性から浮上したのがDTPFの構想である。当初はITベンダーとの共同研究に取り組んだが、技術的に自社単独でも十分に開発可能との感触を得たことから、専従の開発人員を配置し、DTPFを内製する方針に転換した。

2010年代終盤には、グループ会社で、同じくブロックチェーン技術の活用を検討していた富士ゼロックス(現富士フイルムビジネスイノベーション)の研究開発メンバーが合流。グローバルな人脈や多角的な知見を生かしながら内製化を加速した。同時にDTPFの用途開発にも取り組み、サプライチェーンやヘルスケアなど複数分野を候補に選定した。

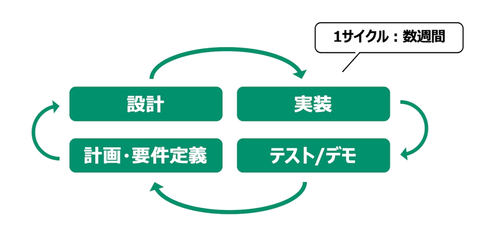

内製化に方針転換した背景には、複数のメリットがあると判断したことがある。その1つが開発の迅速化だ。DTPFの開発に当たっては、現場部門との密なコミュニケーションに基づき、用途開発も含めて進める必要がある。そのため「計画・要件定義 → 設計 → 実装 → テスト/デモ」のプロセスを一方通行で進めるウォーターフォール型の開発手法は取りづらい。また外部のITベンダーへの開発委託では非効率な状況が生まれやすい。

これに対し内製であれば、現場部門の要望などに柔軟に対応できるアジャイル(俊敏)型の開発プロセスを回しやすく、開発スピードを高いレベルに保てる。セキュリティ対策を設計・開発段階から取り入れる「セキュリティ・バイ・デザイン(Security by Design)」の適用や運用開始後の改修にも素早く対応できる。

もう1つのメリットは開発投資が抑えられることだ。開発時のコスト低減だけでなく、運用も内製化することで、開発段階から運用管理に向けた自動化技術を取り込めば、運用時の維持管理コストの低減も図れる。開発・運用コストの低減には、DTPFを取引先企業などのステークホルダーに無償(2024年時点)で提供できるという利点もある。

副次的なメリットとして、ブロックチェーンという先端技術を用いた情報基盤を内製しているという事実が、これからの開発を支える新たな人材を社内外から獲得する上での大きなアピールポイントになることもある。

現場部門と一体のアジャイル開発を「DXリサーチャー」が橋渡し

DTPFが対象にする、企業や個人の間で発生するデジタル情報に基づく取引においては、取引相手、取引データ、取引スキームの“トラスト(信頼性)”を担保することが不可欠だ。それを念頭に内製は、DTPFのアーキテクチャー(構造)である(1)アプリケーション、(2)データパイプライン、(3)トラストの各レイヤー単位で進めている。その対象は次の通りである。

(1)アプリケーション=データの表示

(2)データパイプライン=元データ、構造化データ、表示用データの格納

(3)トラスト=データ証跡の保持、および改ざんの検知

開発にはアジャイル開発手法を採用し、「計画・要件定義 → 設計 → 実装 →テスト/デモ」のサイクルを数週間単位に回している(図1)。開発過程で特にポイントになるのがテスト/デモの段階だ。現場部門などのユーザーからフィードバックを得るとともに、ユーザーが意識していない改善項目を抽出し、より本質的な課題解決に貢献する仕様に磨き上げる。

設計や実装の段階では、セキュリティをしっかり担保しつつ、保守運用を極力自動化するための仕様の実現に注力している。