- Column

- 人とAIの協働が導く製造DXの勝ち筋 「Industrial Transformation Day 2025」より

シール材のバルカー、老舗製造業のDXをアウトサイダー視点で推進

「Industrial Transformation Day 2025」より、バルカー 取締役副社長 CDO 兼 デジタル戦略本部長の中澤 剛太 氏

ITエンジニアは0人からデジタルチームを立ち上げ事業化へ

実は中澤氏の入社当時、バルカーにはITエンジニアが1人もいなかった。そこで以前のフィンテックベンチャーで一緒に働いていた優秀なエンジニアに声をかけ、サービス開発などに当たる「デジタルチーム」作りに着手。入社1年後の2022年には「デジタル戦略本部」を立ち上げた。現在同社には24人のエンジニアが在籍する。

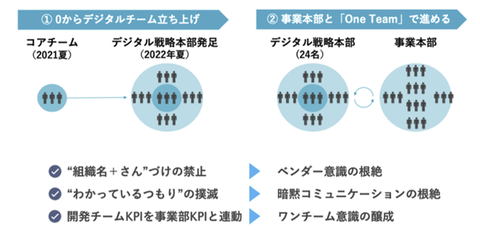

デジタルチームの運営では3つの原則を徹底している。(1)組織名への“さん”付けの禁止、(2)“分かっているつもり”の撲滅、(3)開発チームの人事評価KPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)と事業部のKPIの連動である(図3)。

特に「“分かっているつもり”の撲滅は重要だ」と中澤氏は強調する。「営業とエンジニア間のコミュニケーションギャップを埋める努力を惜しまなかった」(同)。併せてエンジニアの昇格制度も、論文や試験に偏重せず、実際のコーディング能力を正当に評価できる仕組みを整えるなど、より実力重視の評価体制にした」(同)という。

最後のスピード感は「品質についてのパラダイムシフト」(中澤氏)を指している。製造業では「製品クレームは絶対に許されない」という考えの下、完璧を重ねた上で上市するのが通常だ。これに対しソフトウェア製品では「何が完璧かは分からないため、まず市場に出し、クレームやリクエストを進化の源泉とするという発想が求められる」(同)

こうした価値観の違いを組織に浸透させながら中澤氏は「ソリューション特化の上市承認フロー」を新設した。「セキュリティなど重要な部分は徹底的にチェックするが、使い勝手の改善などは市場の反応を見ながら進められる仕組み」(中澤氏)である。

大企業こそがイノベーションを起こすべき

中澤氏は、フィンテックベンチャーの経営者のほかに経済産業大臣秘書官としての経験も持っている。その経験から日本の製造業がDXへの取り組みを加速するために(1)発信源としての大企業の役割と(2)イノベーションに合わせる意識を提言する。

「イノベーションはスタートアップが作るという風潮があるが、大企業こそが率先して生み出すべきだ」と中澤氏は主張する。「大企業には顧客からの信頼、ブランド力、顧客基盤、キャッシュフローという強みがある。マネタイズまでに時間がかかる大きなイノベーションに取り組める条件がそろっている」(同)のが、その理由だ。

ただ課題もある。「大企業では、新規サービスの売り上げが全体からみると小さく見えてしまう」(中澤氏)ことだ。なので中澤氏は「大企業がイノベーションを生み出し、その受け皿/売り先としてスタートアップが機能するという逆の順序が定着すれば、製造DXは、もっとうまく進む」と期待する。

イノベーションに合わせる意識について「大企業には欠如している」と中澤氏は苦言を呈する。例えばMONiPLATを大企業に提案した際「点検項目をOKかNGかで入力できると説明したところ『当社は是か非かで管理しているから、それに変えられなければ導入は難しい』と言われた」(同)。こうした「独自ルールを強制する姿勢が、製造DXの障壁になっている」(同)というわけだ。

加えて「競争領域と協調領域を区分する意識も重要だ」と中澤氏は指摘する。例えば保全領域は事業の土台の部分であり協調領域に当たる。そこでは「外部のイノベーションを使って効率化を徹底し、浮いたリソースを製造や開発といった競争領域に回すべきだ」(同)という。

中澤氏は「この4年間で製造業のイノベーションへの姿勢は確実に変わってきた。これからも我々ができることを地道に積み重ねていきたい」と決意をにじませる。