- Column

- SDVシフトが握る自動車産業の競争力

SDVのためのAPI標準が自動車業界の枠を超える協力体制を実現する

「SDVサミット2025」より、JASPARソフトウェア開発部 運営委員長の井野 淳介 氏

しかし井野氏は「SDVの実現は簡単ではない。OEMにとってSDVは“難敵”だと思う」と話す。従来の自動車開発と比べて「幅広い技術領域が関連し、それぞれが深い専門性を必要とする」(同)からだ。

そのため「1人のスーパーマンが、いろいろとこなしていくのは不可能であり、役割分担や分業が不可欠になる。その役割をきちんと担えるよう、全体像をJASPARを含むさまざまな団体が準備し、それを上手に活用していくことが重要だ」と井野氏は説明する。

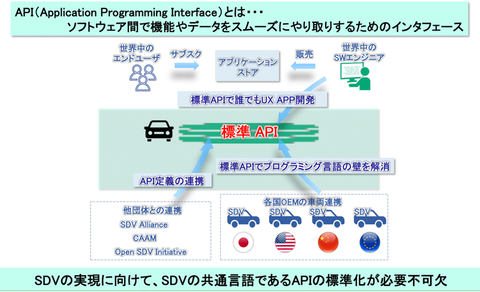

さらにSDVの実現には膨大なソフトウェア開発が必要になる。井野氏は「車載ソフトウェアのコード量は、どんどん増えている。加えて相互依存により複雑度が増している」と課題を指摘する。だからこそ「自動車業界外からサポートを受けられる環境や体制が重要であり、さまざまな技術要素を各社が協力して実現するための標準APIの策定に乗り出した」と井野氏は話す(図3)。

「エアコン制御API」を2カ月半で開発・実証

JASPARのAPI技術WGが目指すのは「車をプラットフォームとしたソフトウェア開発の実現とともに日本がグローバルの自動車業界をリードすること」(井野氏)である。幹事企業5社のエンジニアが参加し「考えるだけではなく、まずは実際に手を動かすという方針で活動している」(同)という。

これまでに「エアコン制御API」を仮策定し、エアコンの制御や室内温度の測定、窓の開閉などのサービスを提供するアプリケーションを試作した。車内の気温上昇を検知すると自動的に窓を閉めてエアコンを作動させ、車内温度が十分に下がれば内気循環から外気循環に切り替える。

同アプリの試作について井野氏は「比較的単純なソフトウェアだが、実験成功まで2カ月半ほどで実現できた。さまざまな分野のエンジニアが集まり実際に動作させてみると、机上では分からなかったことも多かった。これまでの標準化活動に比べ、かなりスピーディーに進められたと実感している」と評価する。

実験では、1つのアプリが異なるメーカーの車両で動作することを確認した。日産、トヨタ、ホンダのシミュレーターや実車で同じように動作する。「標準APIを使えばメーカーに依存しないアプリケーション開発が可能であることを具体的に示せた」と井野氏は強調する。

加えてAPI標準化のメリットとして井野氏は「新規参入が容易になる」ことを挙げる。サービス開発の観点では「モジュール化できる」や「セキュリティの統制が容易になる」などが利点だとする。

従来は「ソフトウェアの機能はそう違わなくても、例えば日産とホンダの実装は全く異なる状況だった」(井野氏)。それがAPIの標準化により、実装が容易になりソフトウェアの再利用が可能になる。井野氏は「実装テストもかなり楽になる。新たな企業の参入により可能性が、より広がる」と期待する。

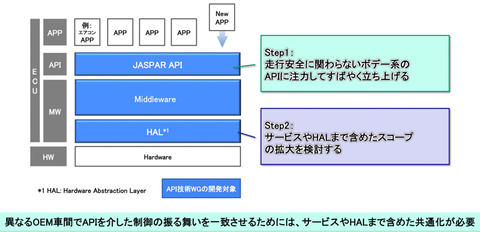

一方で新たな課題も見えてきた。「顧客から見て同じ振る舞いを実現しようとしても、上層にあるAPIの標準化だけでは、なかなか同じにならない」(井野氏)ことだ。そのためJASPARでは「もう少し深いところを視野に、サービスやハードウェアの「HAL(Hardware Abstraction Layer)」にまで活動範囲を広げる議論を継続している」と井野氏は話す(図4)。

そのうえで井野氏はJASPARの本来の目的について「日本の自動車業界のカーエレクトロニクス領域における標準化活動を通じ、自動車産業全体の公正な競争基盤の創造と開発の生産性向上、技術発展の促進にある。2026年末をメドに一定の実績を発表する予定だ」と説明する。

井野氏は「JASPARの活動に期待していただきたいし、少しでも興味を持っていただけるのであればJASPARに是非参加していただきたい」と各社の参加を促した。