- Column

- SDVシフトが握る自動車産業の競争力

独BMWのSDVを支えるE/Eアーキテクチャーとソフトウェア開発体制

「SDVサミット2025」より、BMW Group Japan デベロップメント・ジャパン本部長のルッツ・ロートハルト氏

SDV(Software Defined Vehicle)に求められる機能は、さまざまであり、ソフトウェアの開発量は増大する一方だ。BMW Group Japan デベロップメント・ジャパン本部長のルッツ・ロートハルト(Lutz Rothhardt)氏が「ソフトウェア・ディファインド・ビークル・サミット2025」(主催:インプレス、共催:Open SDV Initiative、2025年6月5日)に登壇し、BMWにおける電装系の発展とソフトウェア開発における取り組みについて解説した。

「この30年間の技術進歩により、独BMWの車載システムは、わずかな“神経細胞”が接続されただけの状態から複数の“頭脳”が接続された高度なシステムへ発展してきた。生物学では10億年かかった進化を自動車産業は30年で成し遂げたようなものだ」--。BMW Group Japan デベロップメント・ジャパン本部長のルッツ・ロートハルト(Lutz Rothhardt)氏は、BMWにおけるE/E(Electrical/Electronic:電気/電子)アーキテクチャーの進化を、こう表現する(写真1)。

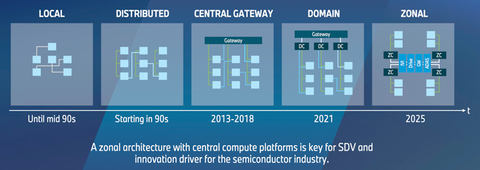

BMWのE/Eアーキテクチャーでは1990年代半ばまで、少数の制御ユニット同士が専用ワイヤーを介して通信していた(図1)。「エンジン制御ユニットとギアボックス制御ユニットが回転数データを共有するもので、基本的にデータ共有のための専用ワイヤーだった」とロートハルト氏は説明する。

データ共有の有用性が認識されるようになると共有するデータが増加し、専用ワイヤーに加えてCAN(Controller Area Network)などのバスシステムが導入される。当初は領域ごとに独自のバスシステムを使っていた。だが「領域間でデータを共有する必要が生じ、2013年ごろから中央ゲートウェイが導入されるようになった」(ロートハルト氏)

ハードウェアの進化がソフトウェアの実装を可能に

さらに2021年ごろには、車両の機能がボディやシャシー、パワートレイン、エンターテイメントなどの「ドメイン」ごとに構造化されるようになる。各ドメインには、その領域の“小さな脳”として機能するドメインコントローラーを配置した。

この変化をロートハルト氏は「大きな飛躍だった。データの共有だけでなく、互いが連携して動作するようになったからだ」と振り返る。その意味を同氏は「左手で水をつかみ、右手でフタを開けるとき、両手と目がやり取りするだけでは機能しない。全てを連携する脳が必要なのだ」と説明する。

しかし、ドメインアーキテクチャーにも改善の余地があった。ドメインコントローラーと制御ユニットは、それぞれが独立したバスシステムやワイヤーで接続されている。そのため「例えば全ての制御ユニットを車両の後方に設置すると、前方から後方へ向かうバスシステムが重複することになり、最適な状態とは言えない」(ロートハルト氏)からだ。

そこで採用されたのが最新の「ゾーナルアーキテクチャー」である。車両の中央部に全体をコントロールする“脳”としてのコンピューターを置き、共用のバスシステムを介して、車両の前方や後方、ルーフなどのゾーンに配置した制御ユニット「ゾーナルコントローラー」と接続する仕組みだ。

「ゾーナルコントローラーは頭脳ではなく、車両の各所に置かれた配信ポイントだ。ドメインごとの機能分担を維持しながら、異なる頭脳や制御ユニットが同じバスシステムを共用してやり取りできるようにした」とロートハルト氏は説明する。そのうえで共用のバスシステムを「複数の大企業が道路を共有しているようなものだ。だが、道路は共有しても、各社のトラックは常に自社工場から自社の倉庫へ向かうだけで、他社の拠点には行かない」と例える。