- Column

- SDVシフトが握る自動車産業の競争力

SDVのためのAPI標準が自動車業界の枠を超える協力体制を実現する

「SDVサミット2025」より、JASPARソフトウェア開発部 運営委員長の井野 淳介 氏

自動車業界のためのソフトウェアの標準化に取り組むJASPAR(Japan Automotive Software Platform and ARchitecture)は今、SDV(Software Defined Vehicle)のためのAPI(Application Programming Interface)の標準化に取り組んでいる。JASPAR 運営委員長を務める日産自動車 ソフトウェアデファインドビークル開発本部 エキスパートリーダーの井野 淳介 氏が「ソフトウェア・ディファインド・ビークル・サミット2025」(主催:インプレス、共催:Open SDV Initiative、2025年6月5日)に登壇し、進展状況を説明した。

「自動車業界外からも、自動車のためのソフトウェア開発に取り組んでもらえる状態を作ることが、まず重要だ。JASPARは業界横断的に運営されているが、SDV(Software Defined Vehicle)のためのAPI(Application Programming Interface)の標準化に向けては、より幅広い協力体制の構築が必要だ」--。JASPAR 運営委員長で日産自動車 ソフトウェアデファインドビークル開発本部 エキスパートリーダーである井野 淳介 氏は、こう訴える(写真1)。

地道な技術開発や課題解決への取り組みがJASPARの実績に

JASPARは2004年9月、日本の自動車業界における車載システムの標準化に向けて、トヨタ自動車、日産自動車、本田技研工業、デンソー、豊田通商が幹事になり設立された。OEM(完成車メーカー)とサプライヤーだけでなく、ツールベンダーやソフトウェアベンダー、部品メーカー、半導体メーカー、商社などが参画し、2025年6月時点の会員数は学術会員なども含め300近くになっている。

他団体との連携にも積極的で、経済産業省や国土交通省に加え最近は「車両をインターネットに接続するコネクティビティや、オンラインでソフトウェアを更新するOTA(Over The Air)関連で総務省とも関わり合いを持っている」(井野氏)。欧州自動車メーカーを中心に車載ソフトウェアの共通化を目指す業界団体AUTOSARや、ISO(International Organization for Standardization:国際標準化機構)やIEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers:電気電子技術者協会)などとも連携する。

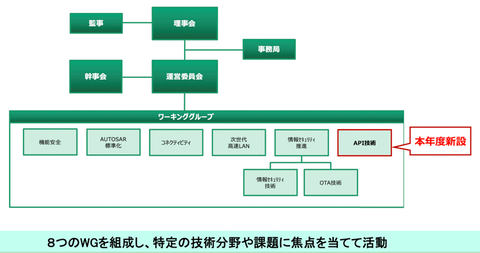

現在は8つのワーキンググループ(WG)が活動している。そのなかで最も新しいWGが、2025年2月に追加された「API技術」だ(図1)。

JASPARの活動について井野氏は「最初の10年間は我慢の時だった」と振り返る。だがそれも「9年目ぐらいに車載ネットワークの高速通信規格「FlexRay」が実車に搭載されて以降、JASPARの標準が次々と採用されるようになった」(同)。機能安全やセキュリティなどの分野で標準化を進めており「地道な技術開発や課題解決に取り組んだことが、現在成功している秘訣だと思う」と井野氏は自己分析する。

OEMにとってSDVは“難敵”、業界外と連携するAPIが必要に

こうした標準化の実績を踏まえてJASPARが取り組むのが、次世代の自動車開発アプローチであるSDVの実現に向けたAPIの標準化である。

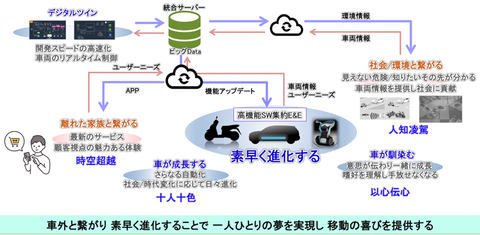

SDVの価値をJASPARは「スピード感にある」(井野氏)とみる。そこでは車載ソフトウェアは必要に応じて追加・変更できる。「車両側のシステム設計に加え、車の外とつながり、さまざまな付加価値を実現していくことが重要になる」と井野氏は強調する(図2)。

そこでは「車から収集したデータをAI(人工知能)技術やスーパーコンピューターを使って分析し、その結果を車に戻すことで、より快適で安全な環境を構築するなど、新しい技術を顧客に迅速に届ける仕掛けが重要であり、それが産業構造の変革につながる」(井野氏)とみる。