- Column

- デジタルツインで勝ち抜くデータ駆動のものづくり

トヨタバッテリー、「泥くさい(D)トランスフォーメーション(X)」で組織を変革し現場に成果

「インダストリアルデジタルツインサミット2025」より、DX企画推進室の室田氏と志村氏

DX(デジタルトランスフォーメーション)では、ビジネスを推進する部門自らがデータ活用に取り組む必要がある。トヨタバッテリーのDX企画推進室で業務プロセス改革G グループリーダーを務める室田氏と宮城ME DX-G グループリーダーの志村氏が「インダストリアルデジタルツインサミット2025」(主催:同プログラム委員会/サイバー・フィジカル・エンジニアリング技術研究組合、2025年8月28日)に登壇し、同社におけるデジタル人材の育成や実践例を説明した。

「今の人数でDX(デジタルトランスフォーメーション)の全てを実現するには、仕事のやり方を変えないとまず無理だ。デジタルの力を上手く借りて、人材を育成しながら、最終的にはエンゲージメントを高めつつ楽しくやり切る必要がある。当社はこれを『泥くさい(D)トランスフォーメーション(X)』と呼んでいる」--。トヨタバッテリーDX企画推進室 業務プロセス改革G グループリーダーの室田氏は、同社のDXへの取り組み姿勢をこう説明する(写真1)。

バーチャル大学「デジタルカレッジ」で仕組みを作れる人材を育成

トヨタバッテリーは、ハイブリッドカーやEV(Electric Vehicle:電気自動車)用電池の生産拡大に向けて、工場の新設と同時に品質維持や技術力の向上を図っている。そのための「DX」の名を冠した活動に2022年1月から取り組んでいる。

組織的には、開発、製造、間接の各部門に置いたDXチームが「DXけん引役として共に活動する体制を採っている。特に生産現場での活動に力を入れている」(室田氏)とする。

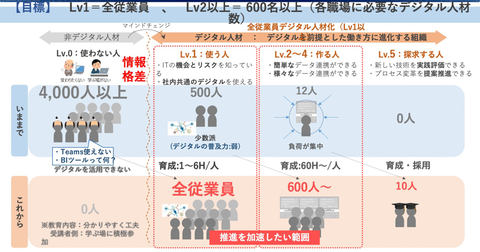

DX推進に当たって重視するのが人材育成である。デジタルスキルを0から5までの4段階に分け、まずはデジタルを「使わない人(レベル0)」に働きかけ全従業員を「使う人(レベル1)」に引き上げたうえで、「600人以上をデジタル活用の仕組みを『作る人(レベル2〜4)』へと育成するのが目標」(室田氏)だ。

「作る人」を養成するために創設したのが、従業員が自由に参加できる社内のバーチャル大学「デジタルカレッジ」である。PythonやSQLといったスキル別の講座以外に「電池データ解析学科」「予兆保全科」などの“学科”を設け「それぞれの現場ですぐに役立つスキルが効率よく身に付けられるよう工夫した」(室田氏)とする。

デジタルカレッジへの参加は強制ではないが「現在の在校生は1000人を超え、単位取得者も600人以上と、デジタル人材としての当初目標を超えている。室田氏は「現場を良く知るメンバーが泥くさく回り、困りごとやニーズを聞き、それを汲んだ講座を設置するという地道な活動の結果」と分析する。講師役も当初はDX推進チーム側から立てていたが「今では現場側でDX知識を身に着けた人材が講師として積極的に参加している」(室田氏)という。

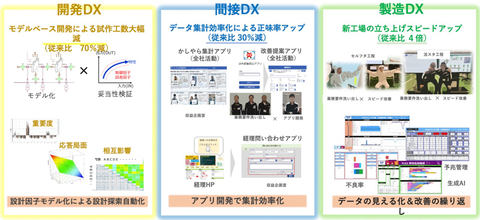

こうした人材が支えるDXの成果はトヨタバッテリー全体に広がっており「一部の領域ではあるが開発部門における試作工数は70%削減できた事例もある」と室田氏は話す。「モデルベース開発に注力し、さまざまなデータを連結してシミュレーションできるようにした成果」(同)である(図2)。

ほかにも、間接部門では従来は紙ベースだったデータ集計をアプリケーションの自作で効率化したり、製造部門では現場のマネジメントを可視化し新工場の立ち上げ速度を高めたりもしている。