- Column

- デジタルツインで勝ち抜くデータ駆動のものづくり

静岡県、縮尺1分の1で街を再現する「VIRTUAL SHIZUOKA」を“安全な実験場”に

「インダストリアルデジタルツインサミット2025」より、企画部デジタル戦略課 参事の杉本 直也 氏

静岡県が、県全域を縮尺1分の1で再現する点群データを整備しオープンデータとして公開する「VIRTUAL SHIZUOKA構想」を進めている。自動運転やインフラ整備の合意形成、文化財アーカイブなど多方面への応用が期待できる。静岡県 企画部デジタル戦略課 参事の杉本 直也 氏が「インダストリアルデジタルツインサミット2025」(主催:同プログラム委員会/サイバー・フィジカル・エンジニアリング技術研究組合、2025年8月28日)に登壇し、VIRTUAL SHIZUOKA構想が持つ可能性を説明した。

「地図の本質は『縮小表現』にある。紙に収めるには縮小するしかなかったが、デジタルの時代になり測量結果を1分の1、つまり、そのままのスケールで扱えるようになった。静岡県が推進する『VIRTUAL SHIZUOKA構想』は、まさにこの発想を形にした取り組みだ」--。静岡県 企画部デジタル戦略課 参事の杉本 直也 氏は、VIRTUAL SHIZUOKA構想をこう説明する(写真1)。

VIRTUAL SHIZUOKA構想では、県全域の地表面、地形、水中を対象に、複数の計測手法を組み合わせて高精度な点群データを「VIRTUAL SHIZUOKA」として整備している。

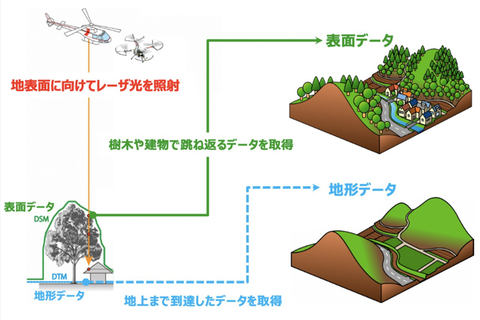

基本は上空からレーザーを照射する航空レーザー測量だ。航空写真や衛星画像では樹木に覆われた地表の把握が難しいのに対し、レーザー光測量では、樹木などで反射した光で得られる表面データと同時に、木漏れ日程度の隙間を抜けて地面まで到達して反射した光による地形データとが取得できる(図1)。

杉本氏は「通常は目にはできない木々に被われた古墳群の地形も鮮明に浮かび上がる。地表面のデータが欲しくてVIRTUAL SHIZUOKA構想を立ち上げた」と説明する。

水中については、レーザー光が届きやすい緑色レーザーを用い、水深15メートル程度までの水中地形を取得している。道路や橋梁については、専用車両にレーザーとカメラを搭載したMMS(モービルマッピングシステム)で記録する。加えて航空写真の色データを点群データに付与することで現実に近いカラー点群として再現している。

これらのデータを重ね合わせ、陸と海を一体表現した「縮尺1分の1の静岡」を構築している。杉本氏は「さまざまな分析や解析に利用できるところに価値を感じている」と力を込める。

県全域データのオープンデータにし応用例を拡大

VIRTUAL SHIZUOKAはオープンデータとして公開もしている。無料で見られるだけではなく、商用利用を含めて二次利用ができるクリエイティブコモンズライセンスの「CC BY 4.0」を付与している。

静岡県が広域にデータを取り始めたのは2019年のこと。「元々は、災害が発生する前の状態を正確に記録しておき、防災・減災に役立てるのが目的だった」(杉本氏)。しかし点群データをオープンデータとして公開したことで、想定を超えた広がりが生まれている。杉本氏は「大規模の点群データがオープンデータになったことで、いろいろな方が楽しく“遊び”始めてくれた」とうれしさを隠さない。

その1つが観光・エンターテインメント分野での活用だ。例えば、富士山のデータは世界的な人気ゲーム「マインクラフト」に取り込まれ、アバターが山頂を目指す「バーチャル富士登山イベント」が開催された。「仲間と仮想の山道を歩き、登頂の達成感を共有する体験は教育や観光にも応用できる」と杉本氏は期待する。

沿岸部の水中データは、魚が釣れた位置を地図と共に投稿・共有できる釣りアプリケーションにも利用されている。「利用者同士の交流を促すだけでなく、地域の観光誘客にもつながる」(杉本氏)という。

ビジネス分野の活用例もある。日本製紙は、点群データに含まれる森林の樹高情報と、自社で持つ樹木の分布情報を組み合わせることで、社有林のCO2(二酸化炭素)吸収量を算定。そこから温室効果ガスの排出削減・吸収量を国が認証する「J-クレジット制度」の認証を取得した。

杉本氏は「当初の目的では地表面のデータだけが欲しかったため、木のデータは不要であり“ゴミデータ”として消そうとしていた。そのデータが価値を生んだと知り、新鮮な驚きがあった」と振り返る。