- Column

- 本当にビジネスの役に立つSAP流デザインシンキングの勘所

企業への定着に必要な「もう2つのP」とは【第5回】

これまで、デザインシンキングとはどのようなものか、ビジネスの中でどのように活用できるかを紹介してきました。そして前回は、この手法を企業に取り込もうとする際に陥りがちな「好ましくない現象」を取り上げました。今回は、企業にデザインシンキングを取り入れ、それを定着させるアプローチについて紹介します。

企業におけるデザインシンキングの導入は、何を目的に実施されるのでしょうか。

筆者が勤務する独SAPにおける例をご紹介します。SAPでは2012年に世界約9万人の従業員に向けて「デザインシンキングを新たなDNAとして根付かせる」と発表し、今に続く取り組みを開始しました。

その背景には、「現状を常に疑い、新たな道を切り開く推進力を持った、活力あふれる企業として再スタートを切りたい」という思いがありました。そのために、1972年の創業時には小さなスタートアップ企業だったSAPが、当時に発揮していた“ユーザー自身も気づいていない課題を発見し提案する力”を全社員に身に付けさせようとしたのです。

つまり、創業者たちの考え方や振る舞い方を企業全体に展開し根付かせるために、デザインシンキングという“型”の活用を思いついたわけです。新しい企業文化に育てようと、一部のカンパニーや部門、あるいは仕事の内容に限ることなく、全員に広める取り組みを続けています。

ロジカルな思考だけでは新しい解決策が生まれる可能性は低い

大企業がデザインシンキングの導入を考える背景には、SAPのケースと同様に、「社員の行動を変え、企業のあり方をアップデートしたい」という思いがあるように感じます。

そうした企業の一社である、ある日本の大手製造業ではこれまで、弛みなく“改善”を続けていくことを企業の姿勢として掲げてきました。しかし変化の大きい現代では、改善による小さなステップだけでなく、イノベーションによる大きなステップも必要であると考えたのです。その取り込みの具体的な手法としてデザインシンキングの導入を検討し、従来のやり方を新しい能力で補完することにしました。

これは、SAPが目指したデザインシンキング導入の姿勢に似ています。SAPはビジネスソフトウェアの企業として、ロジカルに物事を整理することが得意なビジネススクールの卒業生(MBA)型の人材を多く有していました。ロジカルシンキングは、数ある可能性の中から条件に合うものを素早く見出して、1つの解決策に絞り込むのに長けています。

一方で、妥当性や実現性の評価ばかりが先行し、可能性を模索する動きが牽制され弱まれば、目新しい解決策や取り組みが出てくる可能性は低くなります。そこで、課題と向き合うための、もう1つの方法として、デザインシンキングを導入したのです。

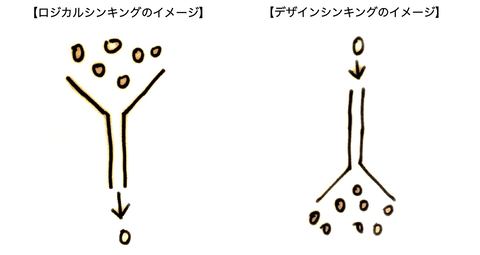

数ある可能性から条件に合致するものを絞り込むロジカルシンキングは、いわゆる“ろうと”のイメージです(図1の左)。これに対しデザインシンキングは、1つの着眼点から多くの可能性を導き出すための方法であり、ろうとをヒックリ返したイメージになります(図1の右)。