- Column

- ドローンの業務活用を考えるための基礎知識

ドローンで収集した画像データの活用方法【第4回】

これまで、ドローンが優れたデータ収集ツールだとお話ししてきました。特に前回は「3S」としてドローンを使って「大規模(Scale)」に「素早く(Speed)」「安全に(Safety)」にデータを集めることで業務を抜本的に変えられるとお伝えしました。今回は、ドローンで取得したデータの活用について具体的に説明します。

ドローンがデータを収集するためのセンサーの代表例は可視光カメラ(一般的なカメラ)です。可視光カメラで撮影したデータの活用方法は大きく、収集したデータを分析・加工して活用する方法と、撮影しながらリアルタイムに活用する方法とに分かれます。

測量はカメラ画像の最も分かり易い活用例

可視光カメラで撮影したデータをまとめて利用する最も分かり易い活用方法が空中写真測量です。第1回ではドローン活用の中で立ち上がりが早い分野として紹介しました。

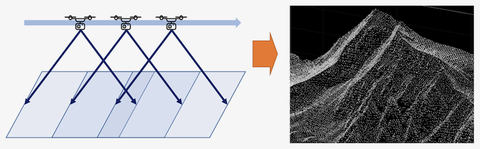

空中写真測量は、読んで字のごとく、空から撮影した写真を使って測量する手法です。撮影地点を少しずつずらしながら撮った複数の写真から3次元構造を復元する「SfM(Structure from Motion)」という技術がベースになっています。人間の目やステレオカメラのように、視差を使って深度(奥行)の情報を得ることで2次元情報である写真を3D(3次元)情報に変換します(図1)。

SfMは写真データを3Dデータに変換しますが、測量業務からすると、それだけでは十分ではありません。測量とは文字通り「量を測る」ことです。SfMで得られた3次元情報は「モノの形」を示しているだけなので、そこに量、つまりサイズを与える必要があります。具体的には、3DデータのA地点とB地点の間が何メートルなのかという情報が必要になります。

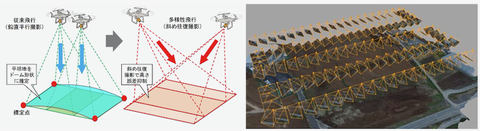

地点間の距離を求め方として一般的なのは「標定点」と呼ぶ、あらかじめ正確に測位した座標に「航空標識(ドローンから撮影した写真で判別できる標識)」を設置し、3Dデータに座標を与える手法です。ただし、この方法では、精度の高い測量データを得るためには一定間隔で標定点を置く必要があり、そのための手間がコストを押し上げるという問題があります。

そこで最近では、ドローン自体の測位機能を高精度化することで、標定点を不要もしくは数を減らしても測量データの精度を担保できる仕組みが研究されています。「キネマティック(Kinematic)測位」や「RTK(Real Time Kinematic)/PPK(Post Processing Kinematic)」といった手法ですが、詳細はここでは割愛します。興味があれば、これらのキーワードを調べてみてください。

並行してドローンの飛行・撮影方法自体も、高精度測量に向けた研究が進んでいます。たとえば建設会社のフジタは山口大学と共同で、高精度測位が可能なドローン(RTK搭載)と、特徴的な飛行・撮影方法を併用することで高精度測量を実現する「斜め往復撮影」という手法を発表しています(図2。発表資料)。

測量技術は、従来の建設分野での活用にとどまらず、野積み原料の在庫調査や、土砂災害時の被害状況把握など、幅広い分野での活用が期待されています。