- Column

- Well-beingな社会に向けたロボットの創り方

操縦型ロボットは今、アバターとしての幕を開ける【第3回】

前回はロボットが提供する価値の中から「自動化による生産性向上」について紹介した。ただ自動化と言っても、完全に自律しているよりも、ヒトが操縦するなどのケースも多い。今回は、特にヒトが操縦する、すなわちヒトの意思に基づいて動くロボットについて、その歴史を振り返りながら、今後の方向性について考えてみたい。

第1回で述べたようにロボットは、自動化に加え、「遠隔化」や「自己拡張」といった価値を提供する。いずれにおいても、すべてが自動で実行されるのではなく、ヒトとロボットのインタラクションの中でロボットの動作は決まっていく。いわゆる操縦型のロボットである。

遠隔操縦ロボは1960年代には登場

操縦型ロボットのイメージを共有するにおいて、分かりやすい例はアニメの分野かもしれない。古くは、「鉄人28号」や「機動戦士ガンダム」、少し前では「攻殻機動隊」のような世界観は操縦型の典型と言っても良い。

鉄人28号の中では、主人公の正太郎君が小型操縦器(リモコン)を持って巨大なロボットを遠隔から操作している。攻殻機動隊では、電脳化、義体化という技術によって、脳からサイボーグ化された身体を直接的に動かせるといった設定がなされている。

では、実世界においてはどうであろうか?遠隔から操縦するという観点では、1958年にイタリアのCNEN(原子力研究所)のCarlo Mancini(カルロ・マンチーニ)先生らが、移動型の遠隔操作ロボット「Mascot」を開発している。

日本においても1987年から東京大学の舘 暲 先生らが遠隔操縦型ロボットの研究を始めている。特に、この時点でVR(Virtual Reality:仮想現実)などと融合された研究が進められていたことは非常な驚きである。

1980年代には国主導で「極限作業ロボットプロジェクト」が大規模に推し進められている。日立製作所など多くの大企業が参画し、原発施設向けや海洋向け、防災向けなどの遠隔操作型のロボットアームが付いたクローラー(無限軌道車)や、四足歩行ロボットが開発された。

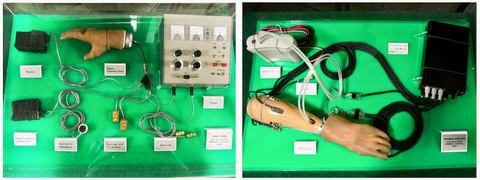

一方、身体を操縦するロボットという点では、写真1に示したような義手が最も初期から取り組まれている研究分野である。1964年に早稲田大学の加藤 一郎 先生らが始めた「前腕切断者用筋電義手(ワセダハンド)」の研究が原点だ。1969年に研究室レベルで生体信号(筋電信号)を元にした操作を可能にし、1979年には今仙技術研究所と共同開発した「WIMEハンド」として実用化されている。

義手以外の分野でも、米GE(General Electric)のRalph Mosher(ラルフ・モッシャー)氏らが、「Hardiman(ハーディマン)」という装着型ロボットのプロジェクトを1960年代に開始している。

同プロジェクトの目標は、ヒトにとって過酷な環境であっても、ヒトの動きを直接的に伝達・増幅する機械の補助によって作業を可能にすること。産業用途など、さまざまなアプリケーションが探索された。

日本でもアバターを多くのベンチャーが開発中

50年以上前に始まった操縦型ロボットの研究開発は今、いよいよ現場のフィールドで活用される機会が増えてきている。特に遠隔操縦型ロボットの代表例である「アバターロボット」は一気に普及期を迎えそうな状態にある。第1回で述べたように2020年は「アバター元年」と呼ばれる年になるかもしれない。

日本においても、アバターロボットの開発に取り組むベンチャー企業が複数、開発を進めている。東大・舘先生が会長を務めるTelexistenceや、宇宙用作業ロボットを開発するGITAI、サイボーグ事業を手掛けるMeltinなどが、アバターロボットのための新しいハードウエアを開発している。

また、人型分身コミュニケーションロボット「OriHime」を開発するオリィ研究所は、在宅での寝たきりになった人が遠隔から飲食店で注文を取る店員として働くといった仕組みを実際に立ち上げている。ANA(全日本空輸)系のavatarinは医療福祉機関を中心に1000台のアバターロボットをサービスインすることが報じられている。