- Column

- スマートシティのいろは

スマートシティで実現される新しいモビリティの姿【第11回】

実現を阻むコスト面の課題

スマートシティにおけるモビリティについて、海外事例を交えながら紹介した。だが、日本国内においては、スマートシティに取り組む都市や地域が同様の仕組みを導入するには高い壁が立ちはだかっているのも事実である。

日本でのスマートシティプロジェクトの大多数は、既存の都市をベースにスマート化を図る「ブラウンフィールド型」だ(関連記事)。新たなモビリティの導入を検討する前に、まずは都市や地域が、どのような課題を抱えているのかを自治体自身が深く理解しなければならない。

とりわけ大きな課題になるのが財源、すなわちコストである。基準となる収入額を支出額で割って自治体財政の健全性を示した「財政力指数」は、国内の基礎自治体のうち55%で指標が0.5を切っている(国立社会保障・人口問題研究所調べ)。つまり、財政需要を賄うのに必要な財政収入が半分にも満たない自治体が半数以上を占めているのだ。

この比率は、少子高齢化に伴う生産年齢の人口減少によって年々高まっていくと予想される。同研究所の推計によると2045年には約75%に達すると見られている。

一方で、大都市圏近郊を除けば、公共交通機関の多くが赤字経営に悩まされている。国土交通省の調査によれば、路線バスは7割以上が赤字であり、赤字分を交付金や地方財源で賄っている。赤字幅を縮小するために各交通機関は路線廃止や減便を進める方向にある。だが、それによって利便性が低下して、さらに乗客が減少し、稼働率が下がり、ますます赤字が膨らむといった悪循環を招いている。

加えて自治体では、道路や橋梁といった交通インフラの維持やメンテナンスにも莫大なコストをかけざるを得ない状況にある。そこにかかる費用も自治体財源を圧迫する大きな要因になっている。

このようなコスト面の課題を解決しながら、住民の生活品質(QoL:Quality of Life)を維持していくだけでなく、利便性や快適性を高められる新しいモビリティが求められているのである。

モビリティで都市の持続可能性を高める

新しいモビリティが模索されているものの、コストや採算性の問題から実証実験にとどまっているケースも少なくない。冒頭で紹介したV2Gを含め、車両と交通インフラが情報をやり取りして安全性を高める「V2X(Vehicle to X)」の取り組みや、信号機を制御して渋滞を減らす取り組みなどは、財源に余裕がある自治体で実現できたとしても、地方都市で普及させるのは難しい。

米国では、米運輸省(USDOT)が主催する「スマートシティチャレンジ」を経て、多くの都市がV2Xの導入に名乗りを上げた。だがペンシルベニア州ピッツバーグ市などは、先進的な計画は策定したもののコストが高く投資対効果が見えないことから、ごく一部の地域でPoC(概念実証)を実施する程度にとどまっている。

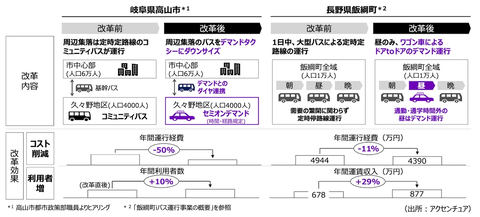

導入や維持運営にかかるコストを圧縮しながら、住民の利便性や快適性を高められる持続可能なモビリティとはどのようなものなのか。その1つとして考えられるのが、公共交通機関のオンデマンド型サービスへの転換だ(図2)。住民が必要なときに呼び出して利用できるサービスになれば、利用率や乗車率の向上、さらには運営コストの低減が期待できる。

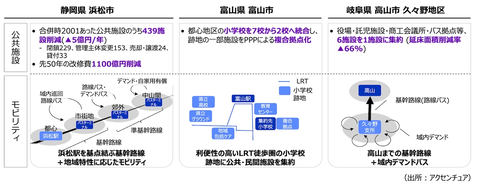

運行中に取得したセンサーデータを活用できれば、エリアごとの交通量を把握し、メンテナンスが必要あるいは不要な交通インフラを早期に特定できるようになる。自治体の交通政策プランや、施設の統廃合も含む設備投資計画が立てやすくなる。国内でも、こういった取り組みが始まっている(図3)。