- Column

- SDVシフトが握る自動車産業の競争力

サードパーティー製アプリを利用できる「オープンSDV」のためのAPIが産業の競争力を決める

「SDVサミット2025」より、Open SDV Initiative/名古屋大学 教授の高田 広章 氏

Open SDV APIでは、OEMとサードパーティーの双方が同じAPIを利用することを想定している。その際に「サードパーティーによる危険なAPI使用を制御するために、条件によって特定のAPI使用を禁止する『アクセス制御機能』を設けている」(高田氏)という。

OEMとサードパーティーでAPIを完全に分離しない理由を高田氏は「あるAPIが危険かどうかは、車両が持つ安全機能によって異なる。現時点では危険なAPIも、車両の安全機能の進化など技術の発展により、危険ではないAPIになる可能性があり、両者でAPIを分割するのは得策ではないと考えるためだ」と説明する。

「アプリの開発のしやすさも重視している」(高田氏)という。「日系OEMの特徴/強みを活かすためには、パワートレインの違いや、高級車から大衆車までなど多様な車種に対応できることが重要」(同)だからだ。

AD/ADAS向けAPIには日本の遅れを挽回する戦略的意義がある

公表したAPIの中でも「AD/ADAS分野は特に戦略的な意味を持つ」と高田氏は強調する。「自動運転技術は、この1、2年で大きく変わってきた」(同)からだ。例えば、センサーの入力から車両制御の出力までを一貫処理するエンドツーエンド(E2E)のAI(人工知能)技術が登場し「従来と比べ、より柔軟で高度な判断が可能になってきた」(同)

具体的には、米国ではWaymoが、中国ではBaiduやPony.aiがロボットタクシーのサービス提供を始めている。米Teslaや中国Huaweiなどは、E2E AI自動運転技術により、HD(High Definition)マップを使わずカメラ映像だけで一般道でのレベル2の自動運転を実現している。

だがトヨタ自動車、日産自動車、本田技研工業の日本の大手3社は、中国向け車両に中国のMomentaが開発するシステムを採用するなど、自動運転関連技術を開発するサードパーティに頼らざるを得ない状況になっている。

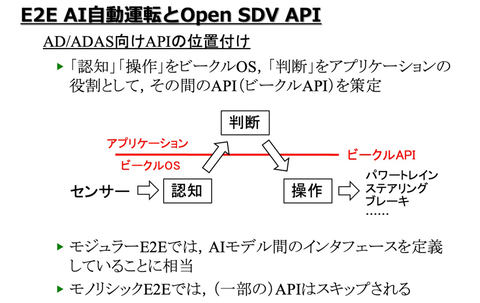

こうした状況を打開するためにも、AD/ADAS分野でのAPI標準化が重要になる。現在主流になっているのは、複数のAIモデルを組み合わせる「モジュラーE2E AI」である。高田氏は「この技術の特性がOpen SDV APIの設計思想と合致する」と話す。

自動運転のための技術要素は(1)認知、(2)判断、(3)操作の3つである。これらに対しOpen SDV APIでは、認知(センサーによる周辺状況把握)と操作(車両制御)をビークルOSが担当し、判断(行動計画)をアプリケーション側で実行する(図3)。

具体的には次の4つのAPIを作成した。

車両運動制御API :判断から操作のインタフェース

自車位置・方位API :認知から判断のインタフェース

車両周辺モデルAPI :認知から判断のインタフェース

ドライバ状態・意図API :主にレベル3以下のAD/ADAS向け

いずれも自動運転の各プロセス間のデータ受け渡しを標準化し、サードパーティの自動運転関連技術企業が開発するアプリと、それを用いるOEMシステムとの間のインタフェースを統一する。

「APIが標準化されていれば、例えば中国向け車両にはMomenta製を、日本向けには別のシステムを使うといったことが非常に容易になる。特定のサードパーティへのロックインを避け、健全な競争を促進する効果がある」と高田氏は説明する。

API策定は産業の競争力に直結する戦略的な意思決定である

そのうえで高田氏は、API策定の困難さも話す。例えば、縦方向制御では、トルク指令、加速度指令、目標速度指令など複数の方式が考えられる。だが「それぞれに利点と課題があり、どれが最適かは一概に決められない。アプリケーション側の使いやすさと、OEMの独自技術を反映できる自由度を両立させる必要がある」(高田氏)

そして「どこにインタフェースを設定するかで誰に価値がいくかが変わる」と高田氏は指摘する。API設計は「単なる技術的な判断ではなく、産業構造や企業の競争力に直結する戦略的な意思決定である」(同)とした。

今後は「API定義をきちんと詳細化し、ブラッシュアップしていく。実装・評価だけでなく、国との協調領域の拡大や標準化団体への働きかけを継続する方針だ」と高田氏は説明する。

標準化団体との連携では、すでにJASPARやCOVESAなどとの対話を開始している。高田氏は「Open SDV Initiativeの当初の目標達成に向け、活動を加速させる」と力を込める。