- Column

- SDVシフトが握る自動車産業の競争力

サードパーティー製アプリを利用できる「オープンSDV」のためのAPIが産業の競争力を決める

「SDVサミット2025」より、Open SDV Initiative/名古屋大学 教授の高田 広章 氏

「Open SDV Initiative」は、SDV(Software Defined Vehicle)用アプリケーションを第三者が開発するためのAPI(Application Programming Interface)「ビークルAPI」の標準化に向けて名古屋大学が設立したプロジェクトである。同大学の教授で、附属組込みシステム研究センター長と未来社会創造機構 モビリティ社会研究所 所長を務める高田 広章 氏が「ソフトウェア・ディファインド・ビークル・サミット2025」(主催:インプレス、共催:Open SDV Initiative、2025年6月5日)に登壇し、Open SDV Initiativeの設立背景や活動成果、および課題と展望を解説した。

「自動運転技術は、この1、2年で大きく変わってきた。だがSDV(Software Defined Vehicle)の実装において日本は遅れを取っている」--。名古屋大学 教授で、附属組込みシステム研究センター長と未来社会創造機構 モビリティ社会研究所 所長を務める高田 広章 氏は、こう指摘する(写真1)。

そうした状況を打開するために高田氏は「『Open SDV Initiative』を設立し、SDV用アプリケーションのためのAPI(Application Programming Interface)である『ビークルAPI』の標準化という基盤作りに取り組んでいる」と意気込みを隠さない。

SDVの発展段階と「オープンSDV」の意義

高田氏はSDVを「ソフトウェアのOTA(Over The Air)による追加・更新によって、販売後にも振る舞いや機能が拡張・変更できる自動車」と定義する。その利点は「一度ソフトウェアを開発すれば、OTAを通じて非常に安価に配信できること」(同)だ。高田氏は、SDVの発展段階を次の3つに分類し、ステップ2にある自動車を「オープンSDV」と呼ぶ。

ステップ0 :OTAによるソフトウェアの追加・更新が技術的に可能な段階

ステップ1 :自動車の振る舞いや機能が継続的に拡張され、それにより継続的な収益を得ることが可能な段階

ステップ2 :OEM(完成車メーカー)だけでなく、サードパーティーが開発したソフトウェアを自動車にインストール可能な段階

オープンSDVの意義について高田氏は「ガラケーがスマートフォンへ、ワープロがPCに変遷したようなものと」としたうえで「(ハードウェアとして)閉じていたものにソフトウェアを自由に入れられるようになれば、製品の性格が変わる」と強調する。「米Teslaはすでにステップ1に達しているが、日本のOEMはステップ0にとどまっている」(同)という。

だがオープンSDVの実現には「さまざまな問題が立ちはだかる」と高田氏は言う。問題の1つが「エコシステムの成立が可能なのか」(同)だ。SDV向けアプリの開発にサードパーティーに参入してもらうためには「1度のアプリ開発で数多くの自動車に載せられることが必要条件になるだけに、車両制御APIの標準化が不可欠だ」(同)と強調する。

こうした認識のもと高田氏が産業界に呼びかけて立ち上げたのが、ビークルAPIの標準化に取り組むOpen SDV Initiativeだ。最低限の目標として高田氏は(1)Open SDV Initiativeの活動が業界を刺激し日系自動車メーカーによる標準化活動が実施されることと(2)策定したビークルAPIが部分的にでも他のビークルAPIに取り入れられたり参考にされたりすることの2点を挙げる。

本格始動から半年未満で最初のAPI仕様を公表

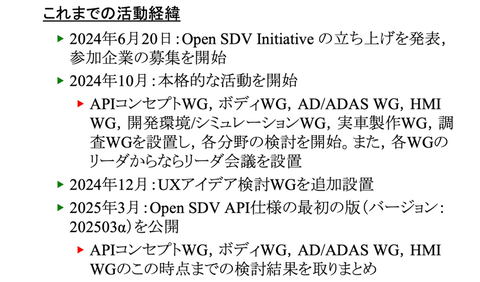

2024年6月に設立されたOpen SDV Initiativeは同年10月に(1)APIコンセプト、(2)ボディ、(3)AD(Autonomous Driving:自動運転)/ADAS(Advanced Driver Assistance System:先進運転支援システム)、(4)HMI(Human Machine Interface)、(5)開発環境/シミュレーション、(6)実車製作の6つの調査ワーキンググループ(WG)を設置し本格的に始動した(図1)。2024年末にはUX(User Experience)アイデアのWGを追加している。

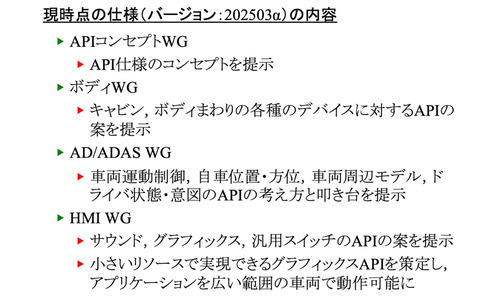

そして2025年3月に、APIコンセプトとボディ、AD/ADAS、HMIの4つのWGの検討結果をまとめた最初のAPI仕様『Open SDV API バージョン202503α』を公開した(図2)。

本格始動から半年未満で『Open SDV API バージョン202503α』を公表したことについて高田氏は「正直なところ、この時点では、まだまだ荒削りなものだ。しかし、APIの策定が急がれる状況であり、完成度が低くても現時点の仕様を公表すべきだと判断した」とし、その背景をこう説明する。

「日本の自動車メーカーの、これまでの開発速度を考えると、2030年にオープンSDVを実現するためには、今APIを策定する必要がある。中国のような高速開発を考えれば、車載電子制御システムを扱う『JASPAR(Japan Automotive Software Platform and Architecture)』やコネクテッドカーを対象にする『COVESA(Connected Vehicle System Alliance、旧GENIVIアライアンス)』といった他団体との協調のためにも早期公開が重要だった」