- Column

- SDVシフトが握る自動車産業の競争力

ソフトウェアをどう作るかがSDV時代の競争力を左右する

「SDVサミット2025」より、トヨタ自動車 デジタルソフト開発センター フェローの村田 賢一 氏

問3:どうやってソフトウェアを作るのか=ドメイン分割とCI/CD

SDVの開発について村田氏は次の2つの条件を挙げる。

条件1 :ECU(Engine Control Unit)などのハードウェアに依存せずにソフトウェアが進化できる

条件2 :機能安全・セキュリティ・SU(Software Update)など各種法規を満たす

条件1について、従来の開発手法では、ハードウェアとソフトウェアは一体で設計されてきた。だがSDVでは「ハードウェアとソフトウェアを完全に切り離すことが求められる」と村田氏はいう。

それだけに「まずはハードウェアに依存せずにソフトウェアを作れるようにしなければ、ハードウェアが変わるたびに毎回、やっぱり作り直すという話になり、ハードウェアオリエンテッド(ハードウェアありき)に戻ってしまう」(村田氏)

条件2では、ソフトウェアによる制御の増加に伴い、対応すべき法規も増大している。村田氏は「ソフトウェアに関する法規だけではなく、ソフトウェアで動かすハードウェアの法規にもソフトウェア側で対応する必要がある」と指摘する。

特に複雑なのが「ソフトウェアによる更新や機能変更を前提とした“二段構え”の法規体系だ」と村田氏はいう。具体的には、企業にソフトウェアで車両を安全に制御・更新できる能力があるかどうかを当局が審査するSUMS(Software Update Management System:ソフトウェアアップデート管理システム)認証の取得を前提に、企業が配信するソフトウェアによる型式変更を認めるという仕組みである。

この二段階の認証プロセスにより「OTA(Over The Air)アップデートを提供する自動車メーカーは技術面と管理面の両方で高いハードルが課せられることになる」(村田氏)

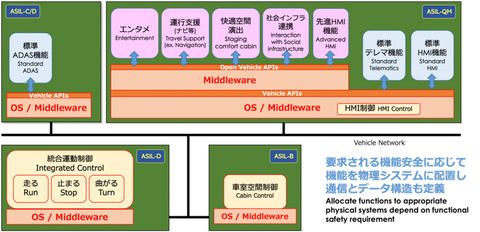

SDV開発では、構造化したソフトウェアアーキテクチャーを策定し、その上で機能ごとのハードウェア構成を割り当てる「ドメイン構造」のアプローチが求められる。「トヨタは「4ドメイン構造」を採用し、ADASや統合運動制御などの役割ごとに分離した形で開発を進めている」(村田氏)という(図2)。

ドメインについて村田氏は「機能安全の視点から完全に分割すべきだ」と説く。「走る・止まる・曲がるなどリアルタイム性の高い領域と、ユーザー体験やHMI(Human Machine Interface)に関わる領域では、求められるシステムの堅牢性やSIL(Safety Integrity Level:安全度水準)が異なるため、要求される機能安全のレベルに応じてシステムをうまく分割しなければならない」(同)と強調する。

ソフトウェア開発能力を高めるには「CI/CD(Continuous Integration/Continuous Delivery:継続的な統合とデリバリー)パイプラインの整備も欠かせない」(村田氏)とする。「小さな手戻りを増やし、少しずつ動作を確認していくことが、品質の向上と迅速な開発の両立につながる」(同)ためだ。

さらにOSS(Open Source Software)の活用も不可欠になってきている。だが村田氏は「現状、大多数のOSSは自動車業界が求める高い品質レベルを満たせていない」とみる。そのためトヨタは、自動車業界向けOSSの「AGL(Automotive Grade Linux)」の立ち上げにも関わり「膨大なコードベースを業界横断で支える取り組みを進めている」(同)という。

問4:SDVの実現にはソフトの他に何が必要か=ソフトウェア管理の仕組み

SDVは単にソフトウェアを作るだけでは実現しない。「遠隔アップデートのためのOTAソフトウェア更新システムや、SPL(Software Product Line)開発の導入、データ収集・分析・活用のための継続的な仕組みの整備も求められる」と村田氏は指摘する。

そこでは「クルマの中の仕組みだけではなく、実はクルマの“外”のほうが重要」(村田氏)ともいう。例えばOTAでは「どのクルマの、どのECUが、どのバージョンで動作しているのか、テストされた組み合わせになっているかを管理・保証しなければならないが、そのための仕組みはクラウド側にある」(同)

クルマの外側での厳格な管理があって初めて「自動運転機能のない車両に対しソフトウェア更新によって自動運転を可能にするといった機能向上が実現できる」(村田氏)。ただ「販売済みの車両と生産中の車両でのバージョンの整合性の維持や、テスト済みバージョンセットの保証など、きちんとした手続きを踏まなければならない。そこがすごく難しい」と村田氏は話す。

SPL開発は、製品やモデルごとにソフトウェアを作り直すのではなく、共通のワンライン(原本)に対し必要に応じ新機能を追加してバグ修正や性能改善を重ねながら、特定の時点でのソフトウェアを切り出し、実際の車両に反映する開発手法である。村田氏は「ソフトウェア業界では珍しい手法ではないが、ハードウェア系の人材にはSPLの手法が理解されづらい」と指摘する。

しかしSPL開発により、市場に販売している車両に対しても「ライフサイクルの中でソフトウェアアップデートによる機能拡張が可能になる。ソフトウェアを育て、ワンラインでメンテナンスしていくことで開発量を抑制できる」と村田氏はその重要性を説明する。

「品質を落とさず効率的にソフトウェアを育て続けることが競争力になる」と村田氏は強調する。SDV時代は、従来のハードウェア中心から根本的に転換できるかどうかが自動車メーカーの将来を左右することになりそうだ。