- Column

- SDVシフトが握る自動車産業の競争力

ソフトウェアをどう作るかがSDV時代の競争力を左右する

「SDVサミット2025」より、トヨタ自動車 デジタルソフト開発センター フェローの村田 賢一 氏

自動車開発に占めるソフトウェアの比重が急速に高まっている。トヨタ自動車 デジタルソフト開発センター フェローの村田 賢一 氏が「ソフトウェア・ディファインド・ビークル・サミット2025」(主催:インプレス、共催:Open SDV Initiative、2025年6月5日)に登壇し、SDV(Software Defined Vehicle)の定義や必要性を示したうえで、その開発手法について解説した。

「SDVとは『Software Defined Vehicle』すなわち『ソフトウェアで定義されているクルマ』であり、“ソフトウェアで定義する”というところが特徴だ。“何を作る”とは言っていない」--。トヨタ自動車 デジタルソフト開発センター フェローの村田 賢一 氏は、SDVについて、こう説明する(写真1)。

SDVの特徴である「ソフトウェアを起点とした自動車開発のあり方」について村田氏は(1)SDVとは何か、(2)なぜSDVが必要なのか、(3)どうやってソフトウェアを作るのか、(4)SDVの実現にはソフトウェアの他に何が必要か、という4つの問いを軸に説明する。

問1:SDVとは何か=ソフトウェアが起点になるクルマ

SDVについて村田氏は「ハードウェアではなくソフトウェアを出発点にしてクルマを設計するという考え方に立脚している」と説明する。

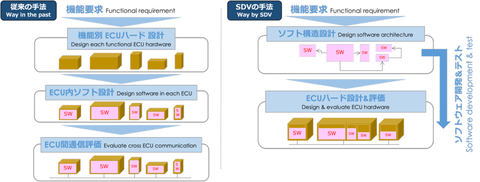

従来のクルマづくりでは、搭載したい機能に応じてハードウェアの構成を決め、その後にソフトウェアを開発していた。開発プロセスでは「まず仕入先がハードウェアの仕様を持ち寄り、それらをネットワークで接続して動作を確認する」(村田氏)という工程が一般的であり「大抵は一発で動かないのが当たり前だった」(同)

これに対しSDVでは「機能要求に対して、まずロジカルなソフトウェアの構造を定義し、そこから必要なハードウェアを選んでいく」と村田氏は説明する(図1)。場合によっては「将来の拡張性や派生製品を見据え、ハードウェアに余力を持たせる設計も視野に入れる」(村田氏)。それにより「ハードウェアを変えずにソフトウェアのアップデートによって機能追加できる可能性も広がる」(同)からだ。

そのうえで村田氏は「SDVというと“あれができる”“これができる”と機能面に注目が集まりがちだ。だが重要なのは“どう作るか”という視点だ」と改めて強調する。

問2:なぜSDVが必要なのか=膨張するソフトウェアと進化する顧客ニーズ

SDVの必要性について村田氏は複数の背景を挙げながらも「その中心にあるのはソフトウェアの規模と役割の変化だ」と指摘する。

従来の車両開発では、ハードウェアを起点にソフトウェアを後工程として進めてきた。だが村田氏は「現在では、ハードウェアの設計期間よりもソフトウェアの開発期間が長期化している」とする。「制御の高度化や機能の多様化によりソフトウェアの開発のほうが時間がかかる。量も増え、難しくもなり、依存関係も増えてきている」(同)からだ。

実際、現在市販されている車両では「ソフトウェアが占める比重は極めて大きい」(村田氏)という。コードベースで、IVI(In-Vehicle Infotainment:車載インフォテインメント)システムが4000万〜5000万行、ADAS(Advanced Driver-Assistance Systems:先進運転支援システム)は3000万行の規模だ。ボディ系の制御も足し合わせれば1000万行近くになる。

それだけに村田氏は「こうした規模のコードを抱えながら、品質を保ち、かつタイムリーに提供していくには、従来の開発体制では限界がある」と指摘する。

開発期間中に求められる機能が変化するという課題もある。「企画して開発し、検証して認証試験に合格するまでの間に世の中が進んでしまう」(村田氏)ためだ。変化に対応するためには「完成後の車両に対しても、継続的にソフトウェアを更新できる仕組みが求められる」と村田氏は強調する。

デジタルデータを活用したサービスの拡大もSDVを後押ししている。地図情報や音声、画像などのデータは全てデジタルだが、村田氏は「デジタルだけで成り立つ企業とは異なり、自動車メーカーは“メカを動かす組み込み制御”と“デジタルサービス”の両方を扱っている。これが統合の難しさにつながっている」と語る。

つまり「ソフトウェアの肥大化と複雑化、顧客ニーズの多様化と価値の段階的提供といった観点から、従来のハードウェア起点の設計では対応が困難になっている。だからこそSDVが必要とされている」と村田氏は説明する。