- Column

- SDVシフトが握る自動車産業の競争力

「モビリティDX戦略」の改訂でAI技術やデータ基盤を整備し開発速度の底上げを図る

「SDVサミット2025」より、経済産業省 製造産業局 自動車課 モビリティDX室 室長の伊藤 建 氏

こうした課題への対策の1つとして政府は、シミュレーション環境の整備に乗り出している。「SAKURA」や「DIVP(Driving Intelligence Validation Platform)」「AD-URBAN」といった仮想空間で自動運転を検証する仕組みが構築され始めている。伊藤氏は「これらの仕組みを互いに連携させ、実環境に近いデジタルツイン環境を構築していきたい」とする。

技術の進化に制度が追いつかない現状に対しては、国交省と共同で新たな安全性検証体制の構築も進めている。「技術と制度を同時にアップデートしていかなければ、世界のスピードに対抗できない」(伊藤氏)との考えからだ。

さらにE2E型の自動運転モデルを開発するうえで重要なのは「車両のハードウェア性能や部品単位の完成度ではなく、GPU(Graphics Processing Unit:画像処理装置)などの計算資源と学習データの量、およびAI人材の確保だ」と伊藤氏は指摘する。いずれも高度なAIモデルの構築と継続的な運用に不可欠な要素だが「日本はどれもリソース不足に直面しているのが実状」(同)だ。

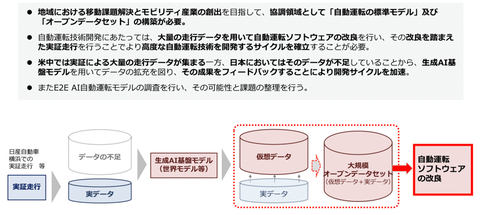

特に学習データについては「個々の企業単位では十分な量の収集・活用が難しいという構造的課題がある」(伊藤氏)。E2E型モデルでは、実際の走行シーンや運転挙動に関する膨大な実走データが学習の前提になるが「国内では走行環境の多様性や収集コスト、安全・プライバシーへの配慮といった理由から、企業ごとの取り組みには限界がある」(同)ためだ。

構造的弱点を乗り越えるため政府は「今年度中にオープンデータセットの整備に着手する」(伊藤氏)。各社が自由に利用できる実走行データを共有しAI開発の土台にする試みで「2025年夏をメドに方針を取りまとめる」と伊藤氏は話す(図2)。

SBOMの整備やサイバーセキュリティの強化が不可欠に

SDV化の進展で、車を作って売ることに価値を置くビジネスモデルは今後、ソフトウェアやアフターサービスを収益源とする体制へと変わっていく。この変化を伊藤氏は「スマイルカーブ化が進みつつある」と表現し「ソフトウェア更新後のサービス領域での価値創出を重視する」姿勢を示す。

そうした構造転換を進めるうえで不可欠になるのがサプライチェーンの可視化と地政学リスクへの対応であり「米国が2027年モデルの車から適用予定の『コネクティッドカー規制』を注視する必要がある」と伊藤氏は指摘する。中国やロシアなど特定国で製造された通信機器を搭載する車両の輸入・販売を制限するもので、通信機能を制御するTCU(Telematic Control Unit:遠隔制御装置)やセルラーモジュールなどの通信部品が対象になる。

伊藤氏は「通信機器を通じたサイバー攻撃やテロ行為への懸念が背景にあり、国家レベルの安全保障の観点から規制が強化されつつある。特定国で製造された通信関連部品が含まれていれば、完成車の輸出自体が制限される可能性があり、日本企業にとっても重大な影響を及ぼすリスクになる。Tier(部品の調達階層)の深層まで製造元を把握するのは難しいが、対応を怠ればビジネスチャンスを失いかねない」と危機感をにじませる。

実際、グローバルに部品を調達する日本の自動車メーカーにとっては、事前に把握し切れなかった製造国がサプライチェーンに含まれていれば、全体の流通に支障をきたす恐れもある。

そのため伊藤氏は「SBOM(Software Bill of Materials:ソフトウェア部品表)の整備や脆弱性情報の共有体制の構築を含めたサイバーセキュリティの強化が不可欠だ」と指摘する。「安全保障と技術戦略が密接に結びつく昨今、モビリティ戦略も単なる産業政策ではなく、経済安全保障の一環として捉える必要がある」(同)とする。

「モビリティDX戦略」は実証から社会実装フェーズへ

モビリティDX戦略は各地で実装段階に入りつつある。国内では現在、8件のレベル4自動運転が実現している。茨城県日立市ではBRT(Bus Rapid Transit:バス高速輸送システム)の運行が始まったほか、大阪・関西万博や福井県永平寺町では特定条件下における完全自動運転の実証が進行中だ。

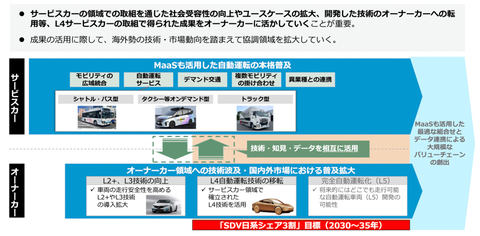

実証で蓄積されたデータや知見は「サービスカーからオーナーカーへと展開する循環構想にも活用される見込み」(伊藤氏)である(図3)。

2026年度以降は、協調インフラ型の実証を拡大し、高速道路でのレベル4トラックを一般道へ広げていく計画が進んでいる。2025年度からは政府調達による自動運転車両の導入に向けた取り組みも始まる予定だ。東京の霞が関と永田町を結ぶ「国会定期便」から実証をスタートし、他省庁や自治体への展開を見込む。量産化による価格低減も視野に社会実装を本格化させていく。

モビリティDX戦略の改訂は、AI技術の進化や地政学的な変化に対応するためである。伊藤氏は「AIモデル開発の促進や協調領域の拡充、国内生産基盤の強化に取り組み、2024年に示した基本方針を、より実行力のある戦略へと進化させ、実行段階への移行を加速させる」と力を込める。