- Column

- SDVシフトが握る自動車産業の競争力

「モビリティDX戦略」の改訂でAI技術やデータ基盤を整備し開発速度の底上げを図る

「SDVサミット2025」より、経済産業省 製造産業局 自動車課 モビリティDX室 室長の伊藤 建 氏

政府は、2024年5月に策定した「モビリティDX戦略」を1年で改訂した。AI(人工知能)を使った自動運転技術の進化に加え、米国のコネクティッドカー規制やサイバーセキュリティ対策の強化など、経済安全保障を巡る環境変化が契機になっている。同戦略をけん引する経済産業省 製造産業局 自動車課 モビリティDX室 室長の伊藤 建 氏が「ソフトウェア・ディファインド・ビークル・サミット2025」(主催:インプレス、共催:Open SDV Initiative、2025年6月5日)に登壇し、戦略改訂のポイントを解説した。

「(「モビリティDX戦略」の改訂に向けては)自動車の電動化の進展や、DX(デジタルトランスフォーメーション)とSDV(Software Defined Vehicle)の進化、地政学リスクの高まりという外部環境に直面する日本の自動車産業を、どう導くべきか。その方向性を議論した」--。経済産業省 製造産業局 自動車課 モビリティDX室 室長の伊藤 建 氏は、改訂の背景をこう話す(写真1)。

経済産業省と国土交通省が2024年5月に策定した「モビリティDX戦略」は、日本政府が初めてSDVを正面から取り上げた戦略である。「これまでの電動化方針の延長ではなく、自動車そのものの定義や構造、価値のあり方を根本から見直すことが目的」(伊藤氏)だ。

モビリティDX戦略の最大の特徴は「2030年にSDVの世界市場で3割のシェアを日本が取る」という具体的な数値目標を掲げた点にある。その実現に向けてはライフスタイルや地域性などによってニーズが異なることから伊藤氏は「多様なSDV化が進む」との見通しを示す。そのため、OTA(Over The Air)によるソフトウェアのアップデートを通じて、車両機能の更新やエンターテインメント機能の追加など、利用者ニーズに応じて柔軟に対応できるSDVの進化を支える戦略になっている。

日本は研究開発の投資割合や開発速度で立ち遅れている

その策定から1年がたった今、モビリティDXを取り巻く環境は大きく変化している。例えば、AI(人工知能)技術の開発・実装が進み、自動運転の性能は大きく向上し、世界では自動運転サービスの展開を始める企業も現れている。SDV化により生まれた新たな機能や価値が社会の中で活用され始めてもいる。伊藤氏は「こうした動きがSDVの開発スピードをさらに加速させている」とする。

SDVの進展により車両と外部との接続が進む中、半導体や通信機器を含むサプライチェーンやセキュリティへの懸念は今後、さらに高まる可能性がある。特に「国際情勢の不安定化や各国の規制強化が、部品調達やシステムの安全性に影響を及ぼすリスクが指摘されている」(伊藤氏)

こうした状況から今回のDX戦略の改定では「当初掲げた『グローバルシェア3割』の目標は変更せず、その数字を確実に達成するための取り組みを強化した」と伊藤氏は強調する(図1)。

実際、開発競争は世界的に激しさを増している。中国では、わずか2年半で新車を投入する「高速開発サイクル」が根付きつつある。実走行データの収集と高速な改良サイクルが自動運転技術の進化を加速させている。「AI技術の導入にも前向きで、開発から市場投入までを一体で進める体制が強みになっている」と伊藤氏は指摘する。

米国では、米Teslaを筆頭に、LiDAR(Light Detection And Ranging:光による検出と測距)を使わずに、カメラとAI技術だけで制御する自動運転にシフトしている。OTAの活用でも先行し「販売後の車の価値向上 = アップデートで稼ぐモデル」が定着しつつある。

急速に進む海外の取り組みに対し、日本は研究開発への投資割合や開発スピードにおいて立ち遅れているのが現状だ。伊藤氏は「このままでは構造的に追い抜かれる」と危機感を隠さない。

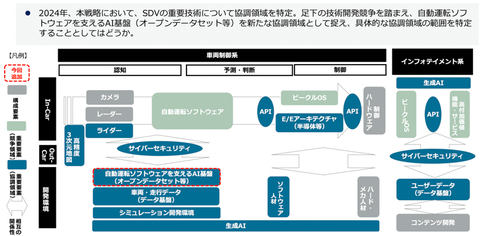

そのうえで伊藤氏は、日本が進むべき“勝ち筋”について「個々の企業努力に頼るのではなく、AI技術や人材育成、データ基盤といった協調領域を国全体で整備し、開発スピードの底上げを図るべきである。官民が一体になり競争力の基盤を広げる取り組みが不可欠だ」と力を込める。

シミュレーション環境とオープンデータセットの整備を急ぐ

SDVの開発において、大きな技術的転換点を迎えているのが自動運転技術である。これまでの「この状況では、こう動く」などとルールを定めて制御する「ルールベース」モデルに代わり、AIベースの「E2E(End to End)型」自動運転モデルが注目を集めている。ルールを個別に設定することなく、周囲の状況をカメラで認識しAI技術で認知から判断、制御までを一貫して判断・操作する仕組みは「人の脳の働き方に近い」(伊藤氏)

米国や中国の先進企業はすでにE2E型モデルを用いた自動運転車の実用化を進めており、その動向は日本も無視できない段階にある。ただ伊藤氏は「現行の認証制度では、AIモデルの安全性を十分に検証できない」とする。「ルールベースを前提にした従来の検証方法では、未知のケースへの対応力や、AI技術による判断の妥当性を十分に担保できないという課題がある」(同)ためだ。