- Column

- スクラムで創るチームワークが夢を叶える

イノベーションを生み出すチームは職能横断が条件【第2回】

第1回で、イノベーションを生み出す”組織”とは「自律した小さなチームのネットワーク型組織である」と説明した。では、そのような組織において”チーム”はどうあるべきだろうか?

「イノベーション」には、さまざまな定義がある。その中で、『イノベーションのジレンマ』や『ジョブ理論』で知られるハーバード・ビジネス・スクール(HBS) 教授のクレイトン・クリステンセン氏は、次のように定義している。

「ある課題に対して、既存のビジネスモデルやテクノロジーを組み合わせて、新たな商品・サービスを生み出し、解決すること」

近年、市場を席巻する破壊的なイノベーションといえば「Uber」や「Airbnb」が良く知られる。Uberは、空き時間を持つドライバーと移動したい人をマッチングし、Airbnbは、空いている部屋を持つ人と安価に宿泊したい人をマッチングすることで、それぞれがタクシー業界とホテル業界を混乱に陥れた。

UberやAirbnbが使っているビジネスモデルやテクノロジー自体は汎用的なものである。しかし彼らは、それらを組み合わせて、全く新しいコンセプトのサービスを生み出し、急成長した。

こうした破壊的なイノベーションを生み出すアメリカの新興企業の多くが、アジャイル企画開発手法の「スクラム(Scrum)」を採用している。では、スクラムはなぜ、そうしたイノベーションを競合他社より早く生み出せるのだろうか?

70年代の日本組織は職能横断型だった

スクラムがイノベーションを生み出すプロセスは、スクラムにインスピレーションを与えた、野中 郁次郎 氏と竹内 弘高 氏(共に現一橋大学名誉教授)の『知識創造論』を知ることで理解できる。

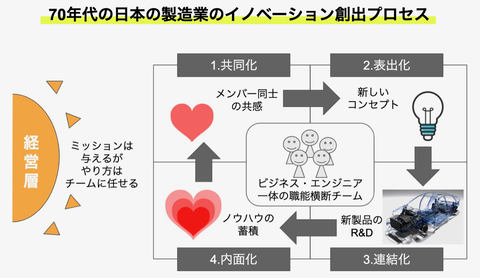

野中・竹内両氏によると、1970年代の日本の製造業におけるイノベーションは、ビジネス部門の担当者と複数分野のエンジニアによって構成される職能横断(クロスファンクショナル)な製品開発チームによって生み出されていた。

それらの製品開発チームに対し経営層は、大きなミッションは与えたが、その解釈や実現方法はチームに任せていた。職能横断で自律した製品開発チームは、次の4つのステップを通じて、70年代の日本を躍進させる数々のイノベーションを生み出した(図1)。

第1のステップ=共同化

新製品の開発チームは、チームメンバー同士の対話やチームと顧客の対話を通じて、想いやノウハウをメンバー間で共有する。

有名なホンダの”ワイガヤ”では、新製品の開発チームは、2泊3日の温泉旅行を通じて、新製品についてだけでなく、自らの信念や人生の目的を語り合い、チームに深い共感を育んでいた。

第2のステップ=表出化

想いやノウハウを共有し、深い共感を持ったチームは、経営層が与えた大きなミッションを新製品の新たなコンセプトに変換する。しばしばチームは、メタファーやアナロジーを用いて、コンセプトを設定する。

たとえば、ホンダ躍進のきっかけになった「シビック」のプロジェクトでは、経営層の「冒険しよう」というスローガンに対し、チームは「クルマ進化論」「マン・マキシマム、マシン・ミニマム」「トール・ボーイ」という新製品コンセプトを生み出した。

第3のステップ=連結化

新たなコンセプトに基づいて、職能横断のチームは、各自が持つ異なる知識とノウハウを組み合わせて、新製品をデザインし設計する。

シビックの開発チームでは、「マン・マキシマム、マシン・ミニマム」「トール・ボーイ」というコンセプトに基づき、居住空間を最大化するために、従来のの常識を覆す、球体をイメージした新たな車両デザインを生み出した。

第4のステップ=内面化

新製品のデザインや設計は、多くの場合、職能横断のチームが高速なプロトタイプ開発を繰り返すことで実行される。その開発の実践過程において、開発チームメンバーに新たな想いやノウハウが蓄積されていく。

上記の1〜4のステップは、必ずしも順番通りに進むわけではない。絶えず行ったり来たりを繰り返す。その繰り返しの中でチームは、イノベーションを実現していく。